En busca del origen perdido de la genética

En la actualidad la imagen que tenemos de Mendel es que mediante los cruzamientos que realizó en los guisantes fue el primero que dedujo las leyes de la Genética. Pero sobre él y, sobre todo, sobre sus experimentos existen diversos enigmas y controversias.

LOS MAYORES ENIGMAS DE SU VIDA

Uno de los enigmas más importantes de la vida de Mendel es por qué entró en un monasterio y se ordenó sacerdote.

Mendel nació en 1822 -el 20 de Julio de 2022 se celebra su bicentenario- en el seno de una familia modesta de labradores de ascendencia alemana asentados desde hacía años en el borde entre Silesia y Moravia entonces en el Imperio Austro-Húngaro, ahora en la actual República Checa. Con la ayuda de su familia, de algunas subvenciones estatales y dando clases particulares, Mendel llevó a cabo sus estudios en liceos y universidades de la región con buen aprovechamiento. Aparentemente iba para profesor. Pero el año 1843, una vez terminados sus estudios universitarios, entra a formar parte de la congregación de religiosos agustinos en la abadía de Santo Tomas de Brünn, ahora el Brno checo. Allí se ordena sacerdote en 1847 y allí lleva a cabo sus experimentos con el guisante en la segunda mitad del siglo XIX, publicándolos en 1865-66, aunque no tuvieron prácticamente ninguna aceptación hasta que se redescubrieron 35 años más tarde.

Como anteriormente no había mostrado ninguna especial propensión por la religión, se ha dicho que Mendel entró en el monasterio y abrazó la vida religiosa para paliar su falta de medios económicos para poder continuar su vida intelectual. De hecho el monasterio era entonces un gran centro que irradiaba cultura y conocimientos en la región, que tenía una buena biblioteca, campos de cultivo de plantas y de cría de animales, con grandes figuras intelectuales entre sus componentes etc. Por otro lado, aunque su padre quería que regresara a la explotación familiar-él estaba medio tullido a resultas de un accidente – Mendel no estaba por la labor, nunca mejor dicho.

Pero hay una hipótesis reciente en el sentido de que lo que terminó de decidirle para entrar en el monasterio era quitarse la carga que había tenido que soportar en los años anteriores en sustitución de su padre para cumplir con la servidumbre que les obligaba con el señor de las tierras: tenían que trabajar varios días a la semana en las tierras del “amo”. De hecho, según esta hipótesis la mencionada servidumbre pudo ser la causa de un año en blanco en sus estudios universitarios antes de entrar en el convento. Sin embargo la mayoría de las veces se ha dicho que este retraso se pudo deber a que Mendel tenía una naturaleza propensa a las depresiones lo que pudo manifestarse cuando se le acumulaban los problemas. En primer lugar como decimos cuando estaba en los últimos años de sus estudios universitarios, luego ya ordenado sacerdote cuando fracasó varias veces para obtener el título de profesor -en vista de que no terminaba de llenarle su labor pastoral ni asistencial en un cercano hospital-, asimismo cuándo comprobó con consternación que sus laboriosos experimentos con los guisantes no tuvieron prácticamente ninguna acogida, y, finalmente, cuando se le acumularon los problemas para dirigir el monasterio una vez elegido rector en 1868. Algo, esto último, que pudo acelerar su muerte en 1884 a los 61 años.

Los enigmas en estos aspectos de su vida permanecen, pero lo que también permanece es que, fuese por lo que fuese y pese a todo, seguramente la entrada en el monasterio es lo que le permitió diseñar y llevar a cabo sus experimentos con el guisante y con su inteligencia comenzar a atisbar las reglas de la herencia.

UNA OBRA LLENA DE ENIGMAS Y CONTROVERSIAS

Sobre su obra han existido e incluso aún existen diversos tipos de enigmas y/o controversias. En primer lugar sobre los objetivos por los que llevó a cabo sus experimentos. En la actualidad se piensa que los hizo para tratar de investigar el mecanismo por el que se heredan las variaciones que presentan los seres vivos en sus diferentes características. Pero Mendel en su artículo de 1866 “Experimentos de Hibridación en Plantas” menciona que los lleva a cabo para tratar de aclarar el posible papel que el fenómeno de la hibridación puede tener en la evolución. De hecho se ha mencionado por algunos autores que Mendel llevó a cabo sus experimentos para refutar-dado que era clérigo- la teoría de la evolución de Darwin que se estaba publicando por esas fechas. Pero ni en este texto ni en ningún otro sitio-pequeña autobiografía, correspondencia, anotaciones en libros de Darwin, declaraciones a familiares o conocidos- Mendel defendió tal cosa, si acaso le discute al insigne inglés algunos aspectos cómo el posible papel que la domesticación y el cultivo de animales y plantas ha podido tener para acelerar el origen de nuevos variantes.

De todas formas hay que mencionar que, tras el redescubrimiento de los experimentos de Mendel a principios del siglo XX, después de una etapa inicial en la que se le trató de quitar importancia a las variaciones mendelianas para la evolución, posteriormente se las aceptó junto a otras variaciones-las cuantitativas-como base del proceso evolutivo, al ser los materiales ambas sobre los que actúa la selección natural.

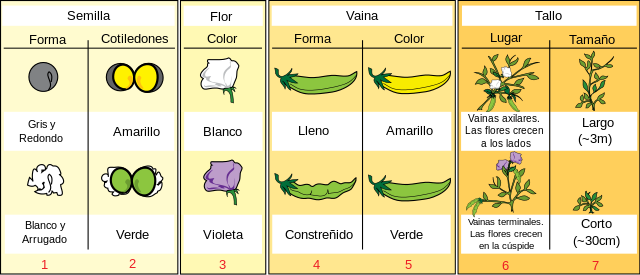

En segundo lugar, se ha discutido mucho sobre la interpretación que Mendel dio a sus resultados en relación con la herencia y la Genética. Y es que Mendel tras llevar a cabo sus experimentos formuló una explicación que no casa totalmente con la que posteriormente se le ha dado a sus experimentoss. De hecho, Mendel propuso que dentro de los guisantes existen unas “disposiciones”-anlagen- para los diferentes caracteres cuyas variaciones se transmiten a la descendencia sin mezcla y de forma independiente las unas de las otras. Pero no habló ni de genes, ni de alelos, ni de homocigotos, ni de heterocigotos ni… de todos los conceptos que después se han asociado a sus experimentos y a “sus” leyes. Esto fue obra sobre todo de uno de sus redescubridores iniciales-Carl Correns-y de otros que vinieron inmediatamente después como William Bateson, al que se debe el nombre de Genética.

Otra gran controversia que se ha planteado en relación con Mendel es el del posible “arreglo” de sus resultados para que “cumplieran” las reglas que estaba proponiendo. Así al poco de redescubrirse sus experimentos hubo una serie de autores- algunos muy importantes en la historia de la Genética como Ronald Fisher- que hablaron de lo “ajustados” que estaban algunos de sus resultados a lo esperado. En concreto, mencionaban que en la segunda generación de los cruzamientos monohíbridos (en cruzamientos por ejemplo de plantas de guisantes de una variedad con semillas lisas con otra de semillas rugosas) los resultados que había obtenido Mendel estaban demasiado ajustados a la proporción esperada de 3 a 1; 3 de la variedad que había permanecido en la primera generación, en el caso mencionado con semillas lisas, y 1 de la variedad que aparentemente había desaparecido, la rugosa en este caso. Es decir que defendían que era “imposible” tanto estadísticamente como experimentalmente que se obtuviese unos resultados tan buenos. Y aunque Fisher concretamente no acusó a Mendel de fraude-si acaso a algún “colaborador”-el asunto quedó pendiente mientras se desarrollaba toda la Ciencia de la Genética. Pero en los años 60 del siglo XX cuando se preparaba el centenario de la publicación del trabajo de Mendel, el asunto explotó engendrando lo que desde entonces se ha llamado la controversia Mendel-Fisher que ha llegado hasta nuestros días. En la actualidad existen dos posturas en este asunto: algunos siguen defendiendo que los resultados de Mendel son realmente posibles, y según otros es algo a lo que no se va poder responder nunca por no disponer totalmente de los datos originales de Mendel, por lo que es mejor abandonar esta polémica.

También se han planteado discusiones sobre la posible “eliminación” por parte de Mendel de algunos experimentos y resultados que no seguían las reglas que propuso. Concretamente esto se ha argumentado con respecto a la llamada tercera ley de Mendel. Esta regla propugna que las diferentes “disposiciones” según Mendel, genes según sus redescubridores, que controlan las variaciones existentes en diferentes caracteres se heredan independientemente. Algunas de las disposiciones-genes que estudió Mendel no se heredaban independientemente y estos resultados no los incluyó en su publicación. Y aquí lo que se ha argumentado a favor de Mendel es que, como otros grandes científicos como Galileo o Newton, cuando publicaron por primera vez leyes generales de la naturaleza, no tuvieron en cuenta posibles excepciones para no quitarles validez en su inicio. Y en todos estos casos, posteriormente se han encontrado explicaciones para tales “excepciones” manteniéndose las reglas. En el caso de Mendel, las excepciones mencionadas se explican como consecuencia de que los genes implicados van en el mismo cromosoma y por ello no se heredan de forma independiente.

Y entonces el enigma final es por qué pese a todos los problemas mencionados se considera a Mendel como el padre de la Genética y a las reglas que encontró en sus experimentos se las conoce como las leyes de Mendel. Según algunos esta subida a los “altares” de Mendel-a los científicos que no a los religiosos-se pudo deber al enfrentamiento que se produjo entre dos de sus redescubridores-el mencionado Correns y Hugo de Vries-por defender su prioridad en descubrir las leyes de la herencia, algo en lo que ellos dos estaban investigando. Y al no ponerse de acuerdo, “prefirieron” atribuir tal prioridad a Mendel, en un momento además en que, como hemos comentado anteriormente, se planteó una fuerte discusión sobre el valor de las variaciones mendelianas para la evolución. Así ellos no se veían inmersos en la polémica.

Pero después de tanto “problema” lo que permanece es que Mendel fue un gran científico paradigmático, quizás el primero en Biología. Y que aunque inicialmente no estuviera tratando de resolver el “problema” de la herencia, sus cuidadosos experimentos comenzaron a atisbar las reglas de tal fenómeno. Finalmente tuvo la “suerte” que fueran redescubiertos e interpretados y confirmados posteriormente originando una nueva ciencia: la Genética.

Manuel Ruiz Rejón

Profesor de genética en la Universidad de Granada, Universidad Autónoma de Madrid y co-autor del libro La Herencia del Mendelismo

Comentarios sobre esta publicación