El desafío máximo

Los escarceos que ha tenido el mundo con el desarrollo sostenible han sido bastante platónicos, una idea cautivadora a cuya práctica se ha mostrado indiferente. Proclamar la sostenibilidad en abstracto es una virtud fácil: la invocación a legar a nuestros descendientes un mundo no mermado expresa un imperativo moral lleno de resonancias sobre la supervivencia y los instintos de empatía, profundamente arraigados en la mente humana. Sin embargo, cuando esas buenas intenciones aterrizan en la polémica esfera de las políticas públicas, el clamor del interés propio a corto plazo a menudo silencia las llamadas a la previsión y a la adopción de medidas responsables. La sostenibilidad queda suspendida en el limbo que hay entre el dicho y el hecho dondequiera que surgen crisis graves.

Cuando la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, celebrada en 1992, adoptó un programa optimista, titulado Agenda 21, para el nuevo siglo, el sueño de un futuro sostenible alcanzó su apogeo. Por el contrario, la cumbre Río+20 de 2012 únicamente fue capaz de inspirar una visión limitada y unas recomendaciones tranquilizadoras, rubricando con ello un periodo de dos décadas en el que el mundo se ha apeado de la esperanza y el compromiso para dar paso a la intransigencia y a la inercia. Ese triunfo de la inacción ha generado un espíritu de temor entre unos ciudadanos adaptados a unas condiciones que van empeorando, mientras que los espíritus más apocalípticos son presa de la resignación y la desesperación, incluso del nihilismo. Indudablemente, la inquietud y el hastío son reacciones comprensibles ante la situación actual. No obstante, parafraseando el comentario de Mark Twain acerca de su propia y prematura nota necrológica, los rumores sobre la muerte de la sostenibilidad son muy exagerados.

Hemos forzado la biosfera hasta llevarla a una situación de peligro sin precedentes; en la letanía de efectos potenciales se incluye la elevación del nivel del mar y su acidificación; una meteorología extrema; las pandemias, y un grave riesgo para los sistemas hídricos y agrícolas.

A pesar de todo, cualquier análisis de un nuevo fundamento para la esperanza empieza por un reconocimiento lúcido de las funestas circunstancias a las que nos enfrentamos hoy en día. Siguen acumulándose evidencias científicas en el sentido de que las actuales pautas de desarrollo amenazan con empujar al sistema mundial más allá de un umbral crítico, hacia una terra incognita de desestabilizadoras crisis socioecológicas (Barnosky et al. 2012). Hace cincuenta años, la preocupación por la ecología se limitaba al ámbito local, inmediato y discreto –contaminación del aire, aguas degradadas y suelos tóxicos– y las soluciones eran y siguen siendo relativamente sencillas (aunque a menudo no se implementen correctamente). Desde entonces, las perturbaciones causadas por el hombre –entre ellas el cambio climático y la degradación de los ecosistemas– han ido aumentando en el tiempo y en el espacio, hasta adquirir una escala planetaria, un alcance a largo plazo y una enorme complejidad. Hemos forzado la biosfera hasta llevarla a una situación de peligro sin precedentes; en la letanía de efectos potenciales se incluye la elevación del nivel del mar y su acidificación; una meteorología extrema; las pandemias, y un grave riesgo para los sistemas hídricos y agrícolas.

De hecho, da la impresión de que los efectos han dejado de ser potenciales y de que aquel futuro turbulento ya ha llegado. La serie ininterrumpida de crisis –olas de calor extremo, sequías e inundaciones, inseguridad alimentaria e inestabilidad financiera, por citar solo algunas– de los últimos años confiere inmediatez y tangibilidad a las cuestiones a largo plazo. A medida que se desarrolla la incierta situación del siglo XXI, los fenómenos amenazadores de ese tipo probablemente requerirán de nuestra atención con una insistencia cada vez mayor, poniendo de relieve la grave imprudencia de intentar salir del paso, de una forma temeraria y sin embargo esperando que todo salga bien. A medida que se extiende y se hace más profunda la conciencia de todo ello, cabe esperar que adquiera urgencia y gane adeptos entre la gente una mayor reivindicación de una forma de desarrollo más dinámica y duradera.

Ahora bien, ¿la movilización a favor del cambio llegará con la velocidad y la fuerza suficientes como para contrarrestar las tendencias desestabilizadoras? Está surgiendo una enorme discrepancia entre el lugar adonde nos dirigimos y el lugar adonde esperamos llegar. La figura 1 ilustra el aumento de la brecha entre dos problemas medioambientales (el cambio climático y la acidificación de los océanos) y dos problemas sociales (la desigualdad y la pobreza). Los valores de la tendencia nos arrastran hacia las profundidades de la zona de peligro medioambiental, muy por encima del espacio en que la Tierra puede funcionar con seguridad (Rockström et al. 2009), mientras que la desigualdad social y la pobreza absoluta siguen siendo problemas acuciantes (Raskin et al. 2010).

Por consiguiente, alcanzar la sostenibilidad requiere un compromiso político a largo plazo con una respuesta sistémica ante una multitud de tensiones medioambientales y sociales interrelacionadas. Los desafíos en sentido amplio son sobradamente conocidos: reducir la producción de CO2 en los sistemas de generación de energía, mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos, poner en práctica una forma de agricultura ecológica, conservar la integridad de los ecosistemas y paliar la pobreza. Los medios para alcanzar esas metas también son numerosos; los expertos en políticas han propuesto toda una serie de soluciones normativas, tecnológicas y económicas. En general, los informes de los expertos han caído en saco roto. El mundo rebosa de propuestas sensatas a las que nadie hace caso.

Dicho esto, hay una serie de esfuerzos diversos –la educación pública, el apoyo a las políticas de desarrollo sostenible, los programas enfocados a las comunidades y las campañas en favor de una actitud más responsable por par te de las grandes empresas– van dando cada vez mejores resultados, han generado reformas beneficiosas que siguen siendo un componente válido de cualquier estrategia. Sin embargo, el enfoque de avance gradual contra el viento y la marea del crecimiento de la población, del capitalismo expansionista, de la difusión de la cultura consumista y de un sistema de gobernanza mundial disfuncional sigue pareciendo una tarea de Sísifo.

Mientras esas causas profundas de insostenibilidad permanezcan intactas, el deterioro sistémico seguirá desbaratando las reformas poco sistemáticas. Por consiguiente, nuestra atención debe ir más allá de las soluciones inmediatas de una tecnología y unas políticas mejores y centrarse en unos valores y unas instituciones alternativas, que en última instancia son el motor que puede impulsar una transición a un mundo cabal y con capacidad de resistencia. Cuestionar nuestra forma de vivir y de vivir en comunidad en este abarrotado planeta supone el máximo desafío: la búsqueda de un futuro sostenible se convierte nada más y nada menos que en la búsqueda de una nueva civilización.

La fase planetaria y su potencial

La sostenibilidad, que en sí misma es un concepto muy amplio, se entiende mejor cuando está integrada en una idea aún más amplia, es decir la Fase Planetaria de la Civilización (Raskin et al. 2002). Se está produciendo un fenómeno que tiene una relevancia extraordinaria: el surgimiento de algún tipo de sociedad global. Hay flujos de casi toda clase de cosas –bienes, dinero, gente, ideas, conflictos, agentes patógenos, emisiones– dando vueltas alrededor del planeta, cada vez con mayor alcance, densidad y velocidad. Este vínculo de muchas hebras está logrando coaligar un mundo hecho de múltiples lugares en un único lugar interdependiente (Anderson 2001).

La Fase Planetaria es hija de la era moderna. Tras apartar a un lado el inmovilismo y la rigidez del tradicionalismo, la modernidad puso en marcha un proceso revolucionario de transformaciones institucionales y culturales que tienen su origen en los derechos individuales y en la libertad de iniciativa. De forma inexorable, esa revolución ha ido absorbiendo las sociedades de la periferia durante la larga marcha hacia un sistema mundial. La explosión industrial desencadenó un rápido aumento de la producción, del conocimiento y de la población, pero al precio de una cruda explotación, de una dominación brutal y de la degradación de la naturaleza. El siglo XX pisó a fondo el pedal, una “gran aceleración” que ha triplicado la población mundial desde 1950 y que multiplicó la economía por seis, al tiempo que se desbocaban la entrada de flujos energéticos y la emisión de efluvios (Steffen et al. 2004).

El alcance mundial de la actividad humana no hace más que intensificarse. Las grandes sociedades anónimas transnacionales, libres de trabas, construyen extensas redes de núcleos de producción y de canales de distribución. Las finanzas internacionales generan colosales flujos de divisas y capitales, así como intrincados y peligrosos instrumentos para especular. La huella ecológica de la humanidad, antiguamente insignificante, perturba al conjunto de la biosfera. La presión sobre los recursos petrolíferos, sobre el agua y el suelo se incrementa debido a la escasez que acecha en un futuro próximo. Por añadidura, la movilidad de la población provoca el contagio de las antiguas enfermedades, y los ecosistemas en quiebra generan nuevas patologías, suscitando el espectro de nuevas pandemias. Internet es un puente entre las redes sociales y de investigación, pero también entre la delincuencia organizada y los ciberterroristas. Se abren brechas políticas entre el Norte y el Sur, entre ricos y pobres, entre progresistas y fundamentalistas.

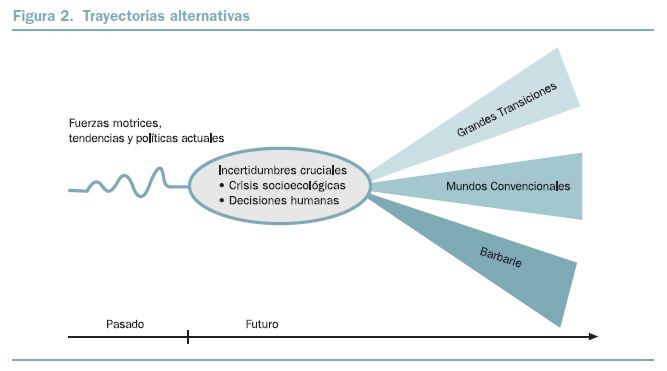

Todos estos acontecimientos y trastornos son los dolores de parto de una naciente formación planetaria. Podemos observar su incipiente forma y especular acerca del tipo de criatura que está a punto de nacer, pero no podemos saber nada sobre su futuro. La sociedad global que se consolidará a partir de las turbulencias de la transición sigue siendo profundamente incierta y enormemente polémica, más allá de lo que nos dicen las proyecciones científicas y las profecías sociales. Si miramos a través de las turbias bolas de cristal podemos prever muchas posibilidades y cada una de ellas plantea una peculiar interrelación entre causas objetivas e intenciones subjetivas. En gran medida, el resultado depende de la forma en que interactúen y se manifiesten dos incógnitas básicas: la crisis socioecológica y las decisiones humanas (figura 2).

Aunque resultan imposibles las predicciones rigurosas, podemos explorar el territorio del futuro esbozando alternativas plausibles, basadas en lo que sabemos a partir de las evidencias de que disponemos hasta la fecha. Esas posibilidades no pretenden pronosticar lo que será, sino prever lo que podría ser. Ese tipo de escenarios a largo plazo sirve de prótesis para la imaginación, arroja luz sobre los peligros y las oportunidades potenciales que encontraremos por el camino y con ello enriquece nuestra comprensión del presente y guía nuestros pasos. Para esa tarea, las habituales descripciones del futuro, ya sean visiones apocalípticas o proyecciones donde todo seguirá siendo igual, son demasiado restrictivas. Esas precarias imágenes, que ofrecen una falsa disyuntiva entre la desesperación y la complacencia, dejan sin explorar rutas mucho menos conocidas.

A fin de organizar el apabullante repertorio de posibilidades plausibles, consideremos una sencilla taxonomía de futuros alternativos (Raskin et al. 2002). Imaginemos tres amplios canales que emanaran desde el turbulento presente hacia el futuro imaginado: unos mundos que son el fruto de un ajuste gradual, de una discontinuidad catastrófica y de una transformación progresiva (figura 2). Esa tríada arquetípica –evolución, declive y progreso– es recurrente a lo largo de la historia de las ideas y encuentra una nueva expresión en la literatura contemporánea sobre posibles escenarios del futuro (Hunt et al. 2012; Raskin 2005). Nos referiremos a esas direcciones divergentes del desarrollo mundial con los términos Mundos Convencionales, Barbarie y Grandes Transiciones.

Los escenarios de los Mundos Convencionales prevén un desarrollo basado en el despliegue gradual de las innovaciones técnicas, de la adaptación de los mercados y del aprendizaje social. En ese tipo de relato, pese a los percances esporádicos de las crisis económicas, de las crisis medioambientales y de los conflictos geopolíticos, persiste el conjunto de las tendencias de la globalización convencional. La interdependencia económica se intensifica, se difunden los valores dominantes y las regiones en vías de desarrollo convergen gradualmente hacia las mismas pautas de producción y consumo de los países ricos. En la variante neoliberal de las “fuerzas del mercado”, unos poderosos actores mundiales favorecen la prioridad de los mercados libres y de la expansión económica y ponen el acento en la innovación tecnológica para conciliar el crecimiento con los límites ecológicos. En la variante de la “reforma de las políticas”, los gobiernos reaccionan ante los acuciantes problemas medioambientales y sociales con un amplio abanico de iniciativas.

El enfoque de los Mundos Convencionales se basa en una secuencia de ajustes del mercado y de medidas sobre políticas para ir encauzando las conductas y las tecnologías hacia unos usos que reducen la presión sobre el medio ambiente y los conflictos sociales. Ese enfoque cree en mantener las instituciones y los valores culturales dominantes –o no concibe otra alternativa–. El problema es que ese tipo de gradualismo deja intactas las estructuras subyacentes que generan tensiones sociales y ecológicas: la fuerza expansionista de un desarrollo basado en el mercado, la resistencia de los intereses creados, la tendencia intrínseca hacia la desigualdad económica y la difusión de la cultura consumista. Contrarrestar esas presiones exige una visión y una tenacidad extraordinarias entre los líderes mundiales y ese tipo de voluntad política brilla por su ausencia. Así pues, en tiempo histórico real, más de veinticinco años de reformas no han conseguido aplacar significativamente y mucho menos revertir, las tendencias desfavorables.

Pero asumamos por el momento que la senda de los Mundos Convencionales es plausible. Aun así, ¿representa esa senda una aspiración deseable para la civilización? Para muchos, un mundo de tal vez diez mil millones de consumidores que deambulan por un centro comercial globalizado y dominado por las grandes empresas multinacionales resultaría una visión culturalmente empobrecida. Así pues, para los escépticos de los Mundos Convencionales, esos escenarios afrontan la doble crítica de que no son ni factibles ni deseables.

El segundo conjunto de narraciones, agrupadas bajo el epígrafe de Barbarie, explora los futuros que podrían suceder a un fracaso del Mundo Convencional en la tarea de poner freno a las tendencias desestabilizadoras. En los escenarios de Barbarie, la polarización social, los conflictos geopolíticos, la degradación medioambiental y la inestabilidad económica se refuerzan mutuamente y generan una espiral descontrolada. En la deriva hacia la crisis sistémica, las normas civilizadas se corrompen. Una versión de cómo podría manifestarse todo ello –el “mundo fortificado”– prevé, como respuesta a ese tipo de perturbaciones, el surgimiento de una poderosa alianza internacional de elementos gubernamentales, empresariales y militares. Esas fuerzas de rectificación impondrán, acaso a regañadientes, un crudo régimen autoritario y crearán una especie de apartheid mundial donde las elites residan en enclaves protegidos y la mayoría empobrecida se quede fuera. En la variante del “colapso” de la hipótesis de la Barbarie, ese tipo de esfuerzos resulta insuficiente para la tarea de la estabilización, de modo que cunden las oleadas de desorden fuera de todo control y las instituciones se desmoronan.

Las alternativas de la Gran Transición, el tercer grupo de narraciones, plantean unas ambiciones más elevadas para el siglo XXI. Imaginan distintas formas en que el mundo podría desarrollarse, de acuerdo con unos valores y unas instituciones acordes con una profunda interdependencia en un mundo frágil. En esos escenarios, la Fase Planetaria acuña nuevas categorías de conciencia –de la humanidad como un todo, del conjunto de la red de todas las formas de vida y del bienestar de las generaciones venideras–. En sincronía con ello, una serie de valores en ascenso –la solidaridad humana, la calidad de vida y la identificación con el mundo natural– desplaza a la tríada convencional del individualismo, el materialismo y el dominio de la naturaleza. Esa amplia transformación aumenta la comprensión de los límites de la ciudadanía, del significado de una buena vida y del lugar de la humanidad en la biosfera. La solidaridad se convierte en el fundamento de un contrato social más equitativo, de la erradicación de la pobreza y del compromiso político democrático.

La sociedad global que se consolidará a partir de las turbulencias de la transición sigue siendo profundamente incierta y enormemente polémica, más allá de lo que nos dicen las proyecciones científicas y las profecías sociales. En gran medida, el resultado depende de la forma en que interactúen y se manifiesten dos incógnitas básicas: la crisis socioecológica y las decisiones humanas.

La autorrealización del ser humano en todas sus dimensiones se convierte en la medida del desarrollo, relegando al consumismo y al engañoso indicador del PIB. Una sensibilidad ecológica, basada en la empatía, se convierte en la base afectiva para la curación de la Tierra.

Cada época crea una constelación de valores propia y exclusiva. La idea del progreso individual y social ha sido la condición sine qua non de la era moderna. Las personas vivían mejor que sus padres y esperaban lo mismo para sus hijos, una progresión hacia la perfectibilidad del “hombre” y la sociedad –por lo menos para sus beneficiarios más boyantes–. A principios del siglo XXI, cuando la confianza en el futuro está en entredicho y las crecientes expectativas han quedado en suspenso, la fe en el progreso parece la atávica visión del mundo de una época más simple e ingenua. La cultura del individualismo entra en conflicto con la necesidad de las iniciativas colectivas a fin de crear nuevos ordenamientos sociales en un mundo interconectado. El antropocentrismo que considera la naturaleza como una fuente inagotable de recursos y un vertedero sin fondo para todo tipo de residuos se ha vuelto disfuncional en una época que nos pone de manifiesto los límites de la Tierra. La asociación del incesante aumento del consumo con una mayor felicidad humana pierde su supremacía ante unas vidas ricas en bienes materiales pero pobres en tiempo dedicado a la búsqueda de significados. Unos valores que antiguamente eran coherentes con el proyecto de la modernidad ahora parecen más susceptibles de generar, no ya progreso, sino vidas alienadas, erosión de la cohesión de la comunidad y graves riesgos para la ecoesfera.

El interregno entre la Era Moderna y la Fase Planetaria es un caldo de cultivo para unas crisis que debilitan el arraigo de la conciencia de antaño. Resulta posible, aunque no inevitable, la aparición de una nueva conciencia que se haga eco de los imperativos posmodernos que exigen una mayor interconexión, una mejor calidad de vida y capacidad de resistencia ecológica. El marco general para una estrategia de transición viable depende de múltiples esfuerzos para articular y propagar esos valores incipientes. Los educadores, los periodistas, los científicos, los progenitores y los ciudadanos comprometidos tienen un papel en la difusión de la conciencia, en la profundización de la comprensión y a la hora de inspirar a los demás mediante el ejemplo.

Sendas de transición

Cada valor de la Gran Transición corresponde a un ámbito de acción estratégica. La idea de la solidaridad humana está en sintonía con la necesidad de generar una comunidad política a escala planetaria que tenga su raíz en la identidad de la ciudadanía global. La preocupación por el bienestar humano dirige la atención hacia los cambios sociales y a los experimentos en las comunidades que dan lugar a unos estilos de vida más fértiles y plenos. El compromiso con la sostenibilidad medioambiental, con su desautorización implícita del impulso de crecimiento del capitalismo de libre mercado, centra la atención en la necesidad de rediseñar la economía. Así pues, en este apartado vamos a pasar revista sucesivamente a esas dimensiones estratégicas: identidad, estilos de vida e instituciones.

A lo largo de miles de años de evolución social, las esferas de la comunidad se fueron ampliando para abarcar colectivos mayores y más complejos: familias, clanes, tribus, aldeas, ciudades, naciones y, en cierta medida, regiones. Aunque difieran las circunstancias particulares, cada uno de nosotros se halla en medio de círculos concéntricos en una comunidad (Heater 2002). Durante mucho tiempo, los filósofos y los profetas han vislumbrado un círculo de comunidad que abarque la familia humana en su integridad. Pero el cosmopolitismo no dejaba de ser un ideal desvinculado de la historia mundial real, que se desarrollaba en el terreno de juego fragmentado y antagónico de las tribus, los feudos, los Estados y los imperios.

En la Fase Planetaria, la abstracción cosmopolita ha puesto los pies en la tierra, incorporando la ética de la solidaridad humana en el cálculo de la interdependencia –una condición para la supervivencia y una precondición para un futuro digno–. En muchos sentidos la Tierra integral –hogar compartido de nuestra imaginada comunidad global– parece una frontera más natural sobre la que basar hoy en día los asuntos humanos que las fronteras arbitrarias que acabaron trazando las comunidades imaginadas de los Estados-nación (Anderson 1983). Al igual que la ciudadanía nacional antiguamente trascendía las barreras interiores de los Estados, la ciudadanía global puede reducir las divisiones entre estos. Esa identidad más amplia es básica para salvar la peligrosa brecha que existe entre las obsoletas ideas del siglo XX y las realidades del siglo XXI. El mundo como un todo se está convirtiendo en una única comunidad de destino.

Por consiguiente, ¿qué significa ser un ciudadano del mundo? La ciudadanía es compleja, incluso en su habitual modalidad de ciudadanía nacional. En su sentido más amplio, un ciudadano es un miembro leal de una comunidad más extensa que concede derechos y atribuciones al individuo, al mismo tiempo que, a cambio, exige que el individuo cumpla con unas responsabilidades y obligaciones. La ciudadanía moderna ha ido transformándose y evolucionando en distintas oleadas históricas (Marshall 1950). El siglo XVIII extendió las oportunidades económicas a través de la ciudadanía civil, concediendo libertades individuales y reconociendo derechos de propiedad. El siglo XIX amplió los derechos políticos a través de la democracia y el derecho al voto. El siglo XX añadió una dimensión social a la ciudadanía a través del derecho a gozar de un mínimo estándar de bienestar social y de seguridad económica.

En la Fase Planetaria, una cuarta oleada está reconfigurando la ciudadanía, sentando las bases de un nuevo estrato de su significado activo. La ciudadanía global implica al mismo tiempo unas dimensiones emocionales e institucionales. Las personas se convierten afectivamente en “ciudadanos del mundo” cuando sus preocupaciones, su conciencia y sus actos se refieren al conjunto de la humanidad y a la biosfera que mantiene todas las formas de vida. Aunque esta orientación se está difundiendo entre los “ciudadanos peregrinos” contemporáneos (Falk 1998), la expresión plena de la ciudadanía global está a la espera de la creación de instituciones para la gobernanza democrática global.

La globalización ha estimulado muchas innovaciones en materia de gobernanza supranacional, incluyendo los organismos internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, que están negociando asuntos como la Convención Marco sobre Cambio Climático e instituciones jurídicas como el Tribunal Penal Internacional. En vez de limitarse simplemente a equilibrar los intereses de los Estados rivales, el conjunto de estos experimentos dispersos podría evolucionar hasta moldear los fundamentos de una forma más madura de gobernanza vinculada al cuerpo político en su conjunto. Sin embargo, hasta la fecha, las instituciones para un ejercicio significativo de la ciudadanía mundial brillan notablemente por su ausencia en la escena mundial.

Cabría desarrollar una posible compensación a la actual y anacrónica ausencia de representación creando una Organización de Naciones Unidas bicameral, formada por la Asamblea General existente, en representación de las naciones y por un nuevo Parlamento Mundial, elegido mediante sufragio universal, en representación de los ciudadanos del mundo. Un incipiente Parlamento Mundial podría dar sus primeros pasos de forma modesta como órgano consultivo, sin la aprobación oficial de Naciones Unidas, posponiendo sus acciones para ir fortaleciéndola hasta que llegue a adquirir una autoridad legislativa plena. No obstante, incluso como órgano consultivo, el parlamento, en calidad de única institución mundial elegida por el pueblo, potenciaría la rendición de cuentas en el sistema internacional. Al encargarse de las cuestiones transnacionales, supondría un crisol donde fraguar una identidad política mundial y su estructura democrática le conferiría visos de autoridad a la hora de dar respuesta a las crisis.

Un enfoque complementario, que no depende de la cooperación de organismos internacionales contumaces, consiste en la formación y difusión de un movimiento explícito de la ciudadanía mundial, un asunto sobre el que volveremos más adelante. Los procesos internos de un movimiento de esas características serían un experimento palpable en materia de representación y toma de decisiones democrática, un embrión del sistema de gobierno supranacional que el movimiento contempla. Unas instituciones forjadas en la refriega, listas para actuar y con experiencia en combate, podrían dar lugar a un nuevo sistema de gobernanza cosmopolita como manifestación de un resurgir cultural y político más amplio.

El segundo valor –la calidad de vida– nos lleva desde el nivel macro que supone dar forma a un demos global al nivel micro que supone configurar una vida bien vivida. La mayoría de nosotros lleva sus asuntos cotidianos, persigue sus ambiciones y gestiona las decepciones, en el marco de la matriz de las expectativas y los determinantes preponderantes. Las normas y valores que empleamos para forjar nuestras identidades y sopesar nuestras aspiraciones, e incluso para apreciar nuestra valía, son tan naturales e imperceptibles como el aire que respiramos. Por ello, podemos llegar a perder de vista la contingencia histórica de los estándares culturales, que mutan y se transforman a lo largo de la evolución social. El ansia de riqueza material y de autonomía individual por parte de los despreocupados moradores de la sociedad contemporánea resultaría inaudita, e incluso ofensiva, a las sensibilidades preindustriales, más aclimatadas a los estilos de vida tradicionales y a las identidades de grupo.

Los momentos de transformación ofrecen nuevas ocasiones para percibir y poner en cuestión los presupuestos culturales. Las preguntas esenciales –¿para qué estamos aquí?, ¿quiénes somos?, ¿cómo podemos prosperar?– son más susceptibles de aflorar en tiempos de agitación social, cuando las ideas convencionales y las cortapisas culturales pierden su lógica y su predominio. Una desorientación de ese tipo crea oportunidades para nuevos paradigmas de significado y de autorrealización. En el vértice de la Fase Planetaria, el fermento que, en el seno de las subculturas, aspira a aminorar la marcha hacia una vida con menos estrés y más tiempo, presagia un creciente desmentido social de las aspiraciones del estilo de vida dominante.

El actual énfasis en el consumo material como medida del éxito y del estatus social trunca las ideas de felicidad y autorrealización y encumbra lo que el psicólogo Martin Seligman (2002) denomina la vida placentera, al mismo tiempo que resta importancia tanto al desarrollo personal (la buena vida) como a la persecución de una meta más elevada (la vida con significado). Ese anhelo hedonista se ve estimulado por una omnipresente y vacua industria publicitaria que utiliza sofisticadas técnicas para fomentar la compulsión de poseer cosas y el culto a Mammón. Pero la abundancia por sí sola difícilmente garantiza el bienestar y de hecho, puede ser su perdición. Es posible que una vida dedicada a dar vueltas y vueltas en la rueda del “trabaja y gasta”, que nos llena los bolsillos para que volvamos a vaciarlos comprando más y más cosas, sea rica en bienes materiales, pero es pobre en otros sentidos importantes de verdad. En vez de la autorrealización, la búsqueda de la superabundancia puede acarrearnos estrés, angustia y vacío. Dado que el encanto del “más y más” siempre está azuzándonos por doquier, resulta fácil olvidar, o no llegar nunca a conocer realmente, las esferas de la naturaleza, de las relaciones personales y de la imaginación, que dan significado a la vida.

En lugar de materialismo, las estrategias para la Gran Transición cultivan la idea y la práctica de una vida pletórica de tiempo, con suficiencia material y abundancia de lo cualitativo. En un mundo con menos horas de trabajo semanal y un nivel de vida como mínimo adecuado para todos, quienes vivan bien pueden llegar a experimentar la calidad de los vínculos de la familia, los amigos y la comunidad; la experiencia vibrante de la relación con la naturaleza; y diversas oportunidades para desarrollar la creatividad. La realización de ese tipo de opciones vitales establecería el patrón oro para el desarrollo, un modelo hacia el que virarían los países prósperos y al que aspirarían los países pobres. En vez de replicar las prácticas convencionales, un modelo ilustrado de desarrollo situaría el bienestar humano en el centro de su visión social, con lo que de un salto dejaría atrás el anticuado obstáculo del viejo modelo industrial.

Conceder prioridad a los valores de la calidad de vida exige rediseñar las instituciones económicas, la tercera área estratégica fundamental. En la sociedad de consumo, la idea de “bastante” es culturalmente sediciosa, puesto que socava la vaca sagrada del crecimiento económico. No obstante, a medida que va quedando cada vez más en evidencia la íntima relación entre una Tierra demasiado estresada y unas vidas demasiado estresadas, la crítica de la riqueza material como medida del bienestar individual ha conectado con la crítica del crecimiento del PIB como medida válida del bienestar social. En cualquier caso, un cambio hacia unas pautas de consumo menos intensivo requeriría una modificación simultánea del lado de la producción en la ecuación oferta-demanda.

Esa desaceleración en nuestro concepto de la economía va en contra de la lógica de la competencia y de la maximización del beneficio, incrustada en las principales instituciones, que empuja a las economías contemporáneas hacia la privatización y el crecimiento. Los esfuerzos para promover la responsabilidad social y medioambiental en los sectores de las grandes empresas y las finanzas se oponen, sin conseguir grandes avances, lo que no es de extrañar, a esa poderosa inercia. Rediseñar las economías para que estén al servicio de unos objetivos que no son de mercado –la solidaridad y la ciudadanía, la prosperidad de los individuos y las comunidades y la salud de la ecología– nos lleva más allá de las reformas, hacia un cambio fundamental de las instituciones.

Por consiguiente, una estrategia para la Gran Transición, que conciba la economía como un medio para alcanzar las metas de la sociedad y no como un fin en sí misma, debe trascender el sistema actual, que pone el beneficio de las empresas por delante del enriquecimiento de los tesoros colectivos de la comunidad y la naturaleza, el privilegio individual por delante del bien común y la codicia por delante de la generosidad. Con el derrumbe del socialismo del siglo XX y, más recientemente, con la erosión de los Estados del bienestar más sólidos, las arquitecturas políticoeconómicas han tendido hacia distintas variantes del capitalismo de mercado. La Fase Planetaria abre un nuevo capítulo en el proyecto, tan antiguo como el capitalismo, de vislumbrar una alternativa viable. La doctrina que guíe la nueva economía ampliaría los venerables principios de la modernidad –igualdad, justicia, democracia y medio ambiente– hasta asumir la equidad mundial, los derechos universales, la democracia mundial y la integridad de la biosfera. Al hacerlo, dicha doctrina desbancaría a la visión del Mundo Convencional, donde los Estados-nación siguen siendo políticamente sacrosantos, el capitalismo expansionista sigue siendo económicamente hegemónico y el consumismo sigue siendo culturalmente dominante.

Así pues, se diseñaría una economía sostenible para que funcionara en el marco de las metas sociales y los límites de seguridad del sistema de la Tierra, una “economía en la sociedad y en la naturaleza” (Costanza et al. 2012). Las metas de la sostenibilidad definidas a una escala global y también a escalas subglobales relevantes actuarían como condiciones de frontera y marcarían las limitaciones de los flujos agregados de materiales y energía que entran en la economía y los flujos de emisiones y vertidos que salen de ella. Esos objetivos se marcarían a fin de garantizar la capacidad de resistencia de los ecosistemas, la conservación de los recursos biológicos, el control de los productos químicos tóxicos que se vierten al medio ambiente y la integridad del sistema del clima. A la luz de la inevitable incertidumbre científica, se imponen dos principios rectores –la precaución y la adaptación– a la hora de cuantificar dichos límites respecto a las tensiones generadas por el hombre sobre los hábitats naturales. La primera inyecta un sesgo de aversión al riesgo en el proceso de establecer los límites; la segunda reconoce el carácter provisional de las metas y, por consiguiente, la necesidad de una revisión y una modificación periódicas.

Ese tipo de límites definiría el marco físico en el que deben funcionar las economías. Dado que el sistema existente ya ha crecido más allá de esa estructura, en algunos casos de forma drástica y alejándose cada vez más del rumbo, la transición hacia la sostenibilidad plantea abruptos desafíos a las instituciones económicas existentes (Steffen 2011). Siempre ha habido un impulso expansionista integrado en el ADN del capitalismo –la “perenne galerna de destrucción creativa”, como decía Schumpeter, que al mismo tiempo es el toque genial y el talón de Aquiles del sistema, el motor del desarrollo económico y el generador de tensiones sociales y medioambientales–. Los empresarios que buscan un beneficio, azuzados por la competencia, buscan nuevos mercados, modernizan los procesos de producción y diseñan nuevos bienes de consumo. El sector financiero desempeña su papel tradicional de lubricar la máquina del crecimiento con fondos de inversión, pero con la explosión de productos de papel concebidos para especular, ese mismo sector se ha convertido en una fuente de crecimiento que rivaliza con el de la economía “real”. Mientras tanto, los gobiernos trabajan para mantener la vitalidad de la esfera comercial –o acuden a rescatarla cuando eso no da resultado.

Nosotros heredamos unas instituciones de unos Mundos Convencionales forjadas en un mundo que se antojaba carente de límites. Una economía a favor de la sostenibilidad exige cambios fundamentales en esa perspectiva errónea a todos los niveles: marcos normativos a fin de alinear la conducta de las empresas con unos objetivos que no son de mercado; grandes empresas con nuevos estatutos que tengan un propósito social y no solo el beneficio, como objetivo fundamental; una amplia participación de los accionistas para que los trabajadores y los miembros relevantes de las comunidades tengan una voz efectiva; y un sistema financiero que elimine el riesgo especulativo y que imponga la coherencia con la sostenibilidad como condición para la aprobación de nuevas inversiones. Habría que emplear una variada mezcla de enfoques sobre políticas a lo largo y ancho de las diversas regiones de un mundo pluralista sumido en una Gran Transición, algunos de los cuales tendrían que poner el énfasis en los mercados regulados, otros deberían fomentar los enfoques locales y otros inclinarse por la propiedad social y el control del capital (Raskin 2012). Independientemente de cómo se implementen, las profundas transformaciones en la estructura institucional serían precursoras de la transformación acelerada que se precisa en materia de energía y sistemas de transporte, de diseño urbanístico e industrial, y de la agricultura y el uso del agua.

El despliegue de la Fase Planetaria, con su malestar y sus tristes perspectivas, fomentará la conciencia y el apoyo a los cambios en los tres frentes que acabamos de examinar –promover una comunidad política global, cultivar el arte de vivir y rediseñar las instituciones económicas–. Juntos, esos extensos ámbitos delinean los contornos de una estrategia transformadora. Las simulaciones cuantitativas detalladas de los escenarios de la Gran Transición muestran que esas estrategias darían lugar a unas condiciones medioambientales y sociales que caen holgadamente dentro de la zona de sostenibilidad de la figura 1 (Raskin et. al. 2010). Por supuesto, la posibilidad no es la probabilidad: se desperdiciará la oportunidad de una transición si las fuerzas del cambio social no se movilizan con suficiente velocidad, magnitud y coherencia. Incluso cuando esas visiones de una civilización justa y floreciente espolean nuestra imaginación crítica y nuestro corazón lleno de esperanza, nuestras obstinadas mentes escépticas deben preguntarse a sí mismas: ¿cómo llegamos hasta allí desde aquí?

Indudablemente, las tareas de formulación de las políticas, de investigación socioecológica, de educación pública y de previsión de futuros alternativos deben seguir adelante con renovadas fuerzas ya que todas ellas desempeñan un papel crucial. No obstante, además de esos esfuerzos, fortalecer la acción colectiva se ha convertido en el elemento esencial y urgente que se necesita en este momento para impulsar una transición positiva. Los recientes indicios de una movilización ciudadana por todo el mundo suponen un punto de partida para la esperanza; esos riachuelos podrían formar un ancho río de cambio político y cultural. Para que una esperanza así dé frutos, es esencial que se multiplique el número de acciones ciudadanas y se amplifique su efecto individual. En este momento crítico, la innovación más importante consiste en entretejer esos agentes del cambio, actualmente diversos, para formar un proyecto integrador, un movimiento más unificado y coherente.

La representación histórica: el actor que falta

¿Quién representa a la Tierra? ¿Qué agentes históricos pueden modificar el rumbo del arco narrativo del siglo XXI? ¿Cuáles de ellos podrían verse elevados por la dinámica del cambio hasta una conciencia y un ordenamiento social superiores, propios de una era planetaria? Aunque todos y cada uno de los actores principales actualmente presentes sobre el escenario mundial –instituciones multilaterales, corporaciones transnacionales y sociedad civil– tienen un papel, no es probable que ninguno de ellos encabece la transición.

Naciones Unidas, una extensa red de organismos especializados y de organizaciones afiliadas, cumple la función de núcleo del multilateralismo. Naciones Unidas fue creada tras la Segunda Guerra Mundial para asegurar la paz mundial, así como para garantizar los derechos humanos y difundir la prosperidad; los principios humanistas consagrados en su Carta y ampliados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 siguen siendo importantes puntos de referencia. Yendo más allá de una ética universal, muchos de los fundadores de Naciones Unidas la vislumbraron como un nuevo nivel supranacional de gobernanza que iba a representar los intereses de “nosotros, el pueblo del mundo” y veían a su personal como un verdadero funcionariado mundial comprometido con el bien supremo. Por el contrario, durante la guerra fría y después, Naciones Unidas se convirtió en un campo de batalla para las luchas ideológicas, donde los intereses colectivos estaban subordinados a los intereses nacionales (Hazzard 1990).

La tarea de construir una arquitectura institucional adecuada a los desafíos contemporáneos ha flaqueado en manos de los países renuentes e indecisos. Sin embargo, aunque debilitada, Naciones Unidas habla con la única voz colectiva y legítima de los gobiernos del mundo. En una Gran Transición, Naciones Unidas –reorganizada, reestructurada y probablemente rebautizada– se convertiría en una parte esencial de un sistema de gobernanza donde el predominio de los Estados cedería el paso en dos direcciones: hacia la toma de decisiones global cuando sea necesario y hacia los procesos democráticos locales donde sean factibles. Por ahora, con un sistema Estado-céntrico profundamente arraigado y con una Organización de Naciones Unidas que no da visos de querer reinventarse, no nos queda más remedio que buscar en otro lado el principal motor de cambio.

La ciudadanía global implica al mismo tiempo unas dimensiones emocionales e institucionales. Las personas se convierten afectivamente en “ciudadanos del mundo” cuando sus preocupaciones, su conciencia y sus actos se refieren al conjunto de la humanidad y a la biosfera que mantiene todas las formas de vida.

En el sector privado, las compañías transnacionales son los actores más poderosos que impulsan la globalización hacia una modalidad de Mundos Convencionales regida por el mercado. La economía se propaga por la agregación de acciones empresariales individuales, débilmente limitadas por los marcos normativos. En realidad, esas grandes empresas desempeñan un impor tante papel político a la hora de que las cosas sigan igual ya que invier ten ingentes recursos para influir en las percepciones del público y en la toma de decisiones políticas. Aunque algunas organizaciones realizan esfuerzos para lograr que su funcionamiento sea más sostenible, su primordial obligación de enriquecer a sus accionistas limita las posibilidades de que el mundo de las grandes empresas desempeñe un papel positivo en la transición. Es más plausible que las multinacionales encabecen la resistencia frente a los esfuerzos a favor de una Gran Transición.

Durante las últimas décadas, la sociedad civil se ha sumado a los gobiernos y a las empresas como una tercera fuerza sobre el escenario internacional. Esa erupción de energía y de activismo de la ciudadanía ha pasado a intervenir en todo el espectro de las cuestiones sociales y medioambientales. Una miríada de organizaciones sin fines de lucro y de grupos de ciudadanos han alterado la dinámica de la política internacional, participando en las deliberaciones intergubernamentales, boicoteando a las empresas que cometen atropellos y organizando campañas a favor de los derechos humanos y del desarrollo sostenible (Edwards 2011). Sus campañas educativas, más discretas y acaso de efectos más profundos, han difundido la conciencia sobre las cuestiones esenciales.

Aunque la sociedad civil ha sido una fuerza vital para el desarrollo sostenible, su galopante fragmentación organizativa y conceptual ha estrangulado su potencial. Desmenuzar la integridad del desafío en mil cuestiones y terrenos de juego diferentes disipa las energías, fragmenta la perspectiva y socava el poder. Las victorias dispersas que se producen aquí y allá se ven desbaratadas por unos procesos de deterioro más virulentos; por consiguiente, los triunfos no pueden ampliarse hasta abarcar una senda alternativa y viable de desarrollo. Al nivel más básico, la sociedad civil en su conjunto carece de coherencia filosófica, de una comprensión compartida del desafío y de una visión integral como para conseguir que la expresión “otro mundo es posible” sea algo más que un eslogan. Al carecer de un programa afirmativo y unificador, el sector civil sigue siendo un oponente políglota capaz de vencer en importantes escaramuzas, pero que está perdiendo la batalla más general a favor de un mundo sostenible y justo.

Esos actores transnacionales –las instituciones, las grandes empresas, la sociedad civil– no son las únicas manifestaciones de la Fase Planetaria. Anteriormente mencionábamos el lado oscuro, las redes de la delincuencia, los traficantes de drogas o de armas y los terroristas, que también se han globalizado. Al mismo tiempo, encontramos la negación dialéctica de la integración en la resistencia de los activistas antiglobalización; el proteccionismo y la xenofobia de los intereses de ámbito nacional, y la reacción ideológica de los fundamentalistas frente a la hegemonía de la cultura “moderna”. La atracción hacia los polos ideológicos de la hiperglobalización y el particularismo vacía el terreno intermedio, donde se hallan las soluciones reales.

Ninguno de los actores principales presentes ahora mismo en escena tiene visos de surgir de una manera orgánica de su crisálida en su nueva forma de agente histórico para la transición. Nuestro breve análisis ha observado que los intereses de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil son demasiado estrechos y sus perspectivas son demasiado cortas de miras para llevar a cabo la tarea. De hecho, esos elementos tan arraigados, que tienen intereses en el statu quo, desempeñarían tan mal un papel revolucionario como el que habrían jugado los clérigos y los aristócratas feudales si hubieran tenido que liderar el avance hacia la modernidad. Por el contrario, fue la burguesía en ascenso la que llevó adelante la transformación anterior. Actualmente hemos de fijarnos en una fuerza social emergente, forjada por la Fase Planetaria, tan sistémica e integradora como lo es el desafío de dar forma a una civilización planetaria.

Podemos discernir la forma embrionaria de un agente de cambio de esas características en el creciente coro de ciudadanos preocupados, que son conscientes de la peligrosa deriva mundial y que cuestionan nuestros ordenamientos sociales, nuestras formas de vivir en un planeta cada vez más frágil. La cuestión candente es ahora: ¿puede ese malestar creciente convertirse en la semilla de un movimiento popular capaz de canalizar el agravio hacia una gigantesca acción en favor de un cambio? Es posible que el actor crucial que está ausente del escenario mundial esté agitándose entre bastidores, un movimiento de ciudadanos del mundo (MCM) que expresa la esperanza en una civilización más armoniosa y sostenible. La cristalización de un MCM masivo, aunque no es inminente, se irá haciendo cada vez más plausible a medida que los trastornos erosionen la legitimidad de las estructuras institucionales convencionales y cuando las nuevas visiones inciten a emprender acciones colectivas (Van Steenbergen 1994; Dower y Williams 2002).

Al igual que el sistema que lo genera, el MCM habría de convertirse en algo más que la suma de sus partes, en una fuerza integrada, más que en una mera agregación de campañas y proyectos inconexos. Sería un crisol para la creación de la visión y la confianza que se requieren para apuntalar la sociedad a la que aspira, un experimento en movimiento, que explora formas de actuar conjuntamente a lo largo del camino hacia una civilización planetaria. Por tratarse de una formación enormemente compleja y dispersa, el MCM necesitaría adoptar un proceso abierto y exploratorio de aprendizaje y ajuste colectivos, una forma de asociación en sincronía con las múltiples cuestiones y las distintas tradiciones que buscan una expresión unitaria.

Necesitamos los esfuerzos del pasado –campañas en favor de los derechos, de la paz y del medio ambiente; investigación científica; proyectos educativos y de concienciación pública; esfuerzos a nivel local para vivir de forma sostenible– para garantizar un cambio hacia un modo de desarrollo justo y sostenible. Necesitamos una visión y una estrategia integrales: un movimiento global consciente de ser el agente de una Gran Transición.

La estructura verticalista de los anteriores movimientos de oposición no será suficiente en un mundo posmoderno que desconfía de la autoridad y el liderazgo; ni tampoco lo será su contraria, la confianza en que la coherencia política surgirá espontáneamente desde abajo. Un movimiento viable debe abstenerse de las seductoras simplificaciones tanto del vanguardismo como del anarquismo a medida que navega entre los escollos extremos de la rigidez y el desorden. La construcción y el mantenimiento de una solidaridad normativa en un movimiento de tanta diversidad plantea el máximo desafío. El impulso hacia la unidad puede originarse en un sentimiento cada vez más profundo de un destino compartido, con la ayuda de una tecnología de las comunicaciones que difunda la información y reduzca la distancia psicológica. En contra de la unidad estarán las desconfianzas residuales, las barreras del idioma y de las tradiciones y las desigualdades y los rencores intransigentes. Ahora el reto consiste en desarrollar los fundamentos organizativos y afectivos para una acción colectiva por encima de las diferencias que un movimiento global no tiene más remedio que soslayar (McCarthy 1997).

No existen programas, aunque sí hemos de tener clara una cosa: un MCM activo debe reflejar los valores y los principios de la transición a la que aspira. Debería ser tan global como sea necesario y tan local como sea posible, e involucrar a las masas por encima de las diferencias de género, raza, cultura, clase y nacionalidad. Para prosperar, el movimiento debe cultivar una política de confianza: comprometerse a aceptar las diferencias al tiempo que fomenta la solidaridad. En vez de ser una única organización formal, debería ser un resurgimiento político y cultural policéntrico, una red de redes que atraiga a nuevos adeptos a través de núcleos locales, nacionales y globales. Tendrá que trabajar para ampliar los espacios de participación pública y de fermento cultural, e impulsar las instituciones y la identidad supranacionales para una época de interdependencia, así como integrar la panoplia de campañas medioambientales y sociales como distintas expresiones de un proyecto común.

Si es cierto que existe un MCM latente, a punto de nacer, darle vida se ha convertido en el proyecto urgente y de primera línea a fin de configurar una civilización del siglo XXI digna de ese nombre. Las anteriores luchas a favor de una transformación sistémica, como los movimientos nacionales u obreros, han dependido de un constante esfuerzo holístico a fin de entretejer las distintas reivindicaciones y los movimientos integrantes en una formación colectiva que hablara en nombre de todos. Ahora, el MCM está a la espera de iniciativas eficaces –en palabras de Margaret Mead, el “pequeño grupo de personas” dispuestas a cambiar el mundo– encaminadas a cultivar una visión y una estrategia comunes para la transición.

El incipiente MCM, al igual que todos los movimientos jóvenes, deberá superar el dilema fundamental de toda acción colectiva: muchas personas que simpatizan con sus metas no participarán hasta estar convencidas de que el movimiento puede tener éxito, pero este solo puede triunfar si la gente participa masivamente. No obstante, si un movimiento se hace eco de forma convincente de las preocupaciones crecientes, puede desarrollarse lentamente, alcanzar una masa crítica y después cuajar rápidamente: más allá del punto de no retorno hay una poderosa fuerza de cambio. Un grupo comprometido de ciudadanos que vaya avanzando tenazmente, poco a poco, y que tienda la mano a las multitudes de personas preocupadas puede ser la clave.

Más que nunca necesitamos los esfuerzos del pasado –campañas en favor de los derechos, de la paz y del medio ambiente; investigación científica; proyectos educativos y de concienciación pública; esfuerzos a nivel local para vivir de forma sostenible–. Todo ello es necesario, pero no suficiente, para garantizar un cambio hacia un modo de desarrollo justo y sostenible. Asimismo, necesitamos urgentemente una visión y una estrategia integrales: un movimiento global consciente de ser el agente de una Gran Transición. Esa sería una respuesta idónea a la pregunta que por doquier la gente se plantea con labios trémulos: ¿y yo qué puedo hacer?

Nos enfrentamos a un periodo problemático y nos encontramos justamente en un punto de inflexión entre el mundo que fue y el mundo que todavía está por venir. En los periodos estables, la gente que tiende a pensar que todo sigue igual puede, no sin un atisbo de razón, desdeñar a los visionarios sociales, tachándolos de soñadores quijotescos. En nuestros turbulentos tiempos, aferrarse a una mentalidad y a unas premisas obsoletas representa la fantasía más utópica, mientras que vislumbrar un mundo diferente y trabajar por él resulta el rumbo más pragmático. Si nos mostramos demasiado retrógrados como para aceptar la necesidad de un cambio profundo, o demasiado cínicos como para creer que semejante cambio es posible, nos enfrentamos al peligro real de un declive histórico.

Estas premoniciones distópicas no pueden ser refutadas en la teoría, únicamente pueden ser invalidadas en la práctica. Si somos capaces de dar el salto cultural y político necesario para encauzar las potencialidades de la Fase Planetaria, sobre todo fomentando un movimiento global sistémico, podemos elevar las conciencias y la comunidad al nivel de la Tierra. Todavía somos capaces de dar un golpe de timón al rumbo de la historia hacia una civilización floreciente. Ese es el camino sostenible.

Bibliografía

Anderson, B. 1983. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. Nueva York: Verso.

Anderson, W. 2001. All Connected Now: Life in the First Global Civilization. Boulder, Colorado: West View Press. http://people.seas.harvard.edu/~donhee/jssc2011palm-1chip-NMR.pdfBarnosky, A., E. Hadly, J. Bascompte et al. 2012. “Approaching a State Shift in Earth’s Biosphere”, Nature 486: 52-58.

Costanza, R., G. Alperovitz, H. Daly et al. 2012. Building a Sustainable and Desirable Economy-in-Society-inNature. Nueva York: Division for Sustainable Development of the United Nations Department of Economic and Social Affairs.

Dower, N., y J. Williams (eds.). 2002. Global Citizenship: A Critical Introduction. Nueva York: Routledge.

Edwards, M. (ed.). 2011. The Oxford Handbook of Civil Society. Oxford: Oxford University Press.

Falk, R. 1998. “The United Nations and Cosmopolitan Democracy: Bad Dream, Utopian Fantasy, Political Project”, en D. Archibugi, D. Held y M. Köhler (eds.). Re-imagining Political Community: Studies in Cosmopolitan Democracy. Stanford, California: Stanford University Press.

Gallopín, G., y P. Raskin. 2002. Global Sustainability: Bending the Curve. Londres: Routledge Press.

Hazzard, S. 1990. Countenance of Truth: The United Nations and the Waldheim Case. Nueva York: Penguin.

Heater, D. 2002. World Citizenship. Cosmopolitan Thinking and Its Opponents. Londres: Continuum.

Hunt, D. V. L., D. Lombardi, S. Atkinson et al. 2012. “Scenario Archetypes: Converging Rather Than Diverging Themes”, Sustainability 4: 740-772. Disponible en www.mdpi.com/2071-1050/4/4/740

Marshall, T. 1950. Citizenship and Social Class. Cambridge: Cambridge University Press.

McCarthy, J. 1997. “The Globalization of Social Movement Theory”, en J. Smith, C. Chatfield y R. Pagnucco (eds.). Transnational Social Movements and Global Politics: Solidarity Beyond the State. Siracusa, Nueva York: Syracuse University Press.

Raskin, P. 2005. “Global Scenarios: Background Review for the Millennium Ecosystem Assessment”, Ecosystems 8: 133-142.

Raskin, P. 2008. “World lines: A framework for exploring global pathway”, Ecological Economics 65: 461-470.

Raskin, P. 2012. “Scenes from the Great Transition”, Solutions 3: 11-17. Disponible en http://www.thesolutionsjournal.com/node/1140.

Raskin, P., T. Banuri, G. Gallopín, P. Gutman, et al. 2002. Great Transition: The Promise and the Lure of the Times Ahead. Boston: Tellus Institute. Disponible en www.tellus.org.

Raskin, P., C. Electris, y R. Rosen, 2010. “The century ahead: searching for sustainability”, Sustainability 2: 2626-2651. Disponible en http://www.mdpi.com/2071-1050/2/8/2626.

Rockström, J., et al. 2009. “A Safe Operating Space for Humanity”, Nature 461: 472-475.

Seligman, M. 2002. Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment. Nueva York: Free Press.

Steffen, W., A. Persson, L. Deutsch et al. 2011. “The Anthropocene: From Global Change to Planetary Stewardship”, Ambio 40: 739-761.

Steffen, W., A. Sanderson, P. Tyson et al. 2004. Global Change and the Earth System: A Planet Under Pressure. Berlín: Springer.

Van Steenbergen, B. 1994. “Towards a Global Ecological Citizen”, en B. Van Steenbergen (ed.). The Condition of Citizenship. Londres: Sage Publications.

Comentarios sobre esta publicación