Es tentador pensar que el tema de este trabajo cae fuera de las capacidades –incluso de los intereses– de un artista. En mi caso, de un compositor, lo que no hace sino agravar las cosas, a la vista de la elusiva naturaleza de la música como lenguaje.

Y es incluso posible que así sea. Todo depende del sentido que se dé a la palabra clave: «Conocimiento».

No caeré en la inútil trampa de enumerar los avatares que la palabra «conocer» haya podido revestir a lo largo de su historia. Me voy a atener al más inmediato del diccionario. En el María Moliner (segunda edición, 1998) la primera acepción de la palabra «conocimiento» es: «Acción de conocer». Siguen: «Efecto de conocer o presencia en la mente de ideas acerca de alguna cosa»; «cosas que se saben de cierta ciencia, arte…»; «facultad de saber lo que es o no es conveniente y de obrar de acuerdo con ese conocimiento»; «prudencia, sensatez…» y así, una lista sabia y considerable.

Pienso que la pregunta que se nos hace, tal y como yo la entiendo, no es tan amplia. Si la he comprendido bien, parecería que se nos preguntase si nuestro «conocimiento» –«acción de conocer»; «presencia en la mente de ideas acerca de alguna cosa»– en nuestro campo de actividades –en mi caso la composición musical– pudiera o debiera tener límites, bien por incapacidad de nuestros órganos cognoscitivos –y sus ayudantes diseñados por el hombre– bien por los riesgos que ese «conocimiento» supusiera en caso de uso irresponsable o dañino.

A bote pronto, mi respuesta no puede ser sino una: la música no supone conocimiento alguno de esa índole. No es cuestión de incapacidad ni de riesgo. Simplemente, su ámbito es otro, tan humano como el científico –quizá hasta más necesario para el equilibrio interno del hombre–, pero que responde a otras necesidades o, si se prefiere, cumple otras funciones.

Para ser mejor comprendido, séame permitido formular la pregunta desde el punto de vista de un compositor: algo así como «fronteras de la expresión artística». Sería interesante sometérsela a mis admirados compañeros. Estoy seguro de que yo, al menos, iba a aprender mucho.

Antes de proseguir quisiera aclarar algo. Hay otras «fronteras» a las que no haré sino citar, para que nadie se llame a engaño, pero de las que no hablaré. La música se ocupa de ordenar –o desordenar– sonidos y silencios en el tiempo. Ya sabemos que hay opiniones divergentes. No entraré en ese debate. Está también la «frontera» del sentido de la música en nuestra actual sociedad. Pues bien, la música no es una mercancía, aunque se la trate como tal y compositores e intérpretes aspiremos a vivir de ella. Pero hay músicas nacidas para ser una mercancía, incluso –y peor aún– hay excelentes músicas cuyo uso las ha convertido en mercancía. Tampoco entraré en esa selva atronadora –Pascal Quignard habla justamente de La haine de la Musique («El odio de la música»)–. Referirse a «fronteras del conocimiento» en estos supuestos es hablar de sociología, no de música. Yo no soy sociólogo. Retomo el hilo.

Si hay algo que quede claro después de consultar cualquier definición de «conocimiento» es que éste se «localiza» —una manera de hablar…— en la conciencia, esto es en el mundo supuestamente racional y consciente: un conocimiento «inconsciente» puede parecer a muchos un juego de palabras, una contradicción, casi un oxímoron.

Sin embargo, para lograr ciertas prácticas que suponen adquirir conocimiento la cosa empieza a no estar tan clara. En el aprendizaje de una lengua, pongo por caso, hay por lo menos dos fases bien diferenciadas. La primera supone un esfuerzo consciente, constante y deliberado de memorización. La segunda podría calificarse de asimilación, en donde lo aprendido con el esfuerzo consciente se transfiere al inconsciente del individuo —los beneficios que acarrea la práctica…—. La lengua ya no requiere deliberación alguna: sale, mejor o peor, con la espontaneidad de lo supuestamente conocido y asimilado.

La música, como cualquier lenguaje, se aprende así en su fase más elemental. Incluso se puede afirmar sin exageración que TODO se aprende así, cuando lo aprendido no va más allá de ese nivel de conocimiento: el práctico.

En esa fase la música es un oficio como cualquier otro —empleo la palabra «oficio» en su sentido más noble, porque lo tiene—. Y como tal su «conocimiento» tiene las fronteras de la eficacia, que van desde lo suficiente hasta lo prodigioso.

Pero tras el «oficio», la música reserva muchas sorpresas, que suponen otros conocimientos, no tanto que aprender, sino que inventar. El compositor formado —y aun antes de formarse— se encuentra frente a la puerta del enigma que le llevó a elegir esa profesión —o sea, cara a cara con su vocación–. Ha aprendido muchas cosas; algunas las juzga inútiles, otras ha preferido olvidarlas —o eso cree—, otras las conserva por si acaso… Pero ahora se trata de encontrar su voz, lo que por definición requiere «otro» oficio, aún por definir, y esa definición —como en «Ante la ley», el breve relato kafkiano— es absolutamente personal: sólo él puede realizarla. Si antes había que asimilar enseñanzas preestablecidas sin rechistar, ahora hay que ser juez y parte: buscar, encontrar, usar y juzgar. El eventual «conocimiento» que tal trabajo puede ofrecerle no será el de un código de reglas heredadas, sino el que se derive de sus propuestas expresivas que, al correr de los años y si están logradas, se acabarán convirtiendo en patrimonio de una colectividad más o menos significativa: reflejo profundo, aunque parcial —hasta hoy no ha habido ninguna capaz de englobar a la Humanidad entera—, pero siempre fiel, de lo que fue ser hombre en un tiempo y lugar determinados (volveré sobre ello).

Con lo que llevo dicho creo que se puede aceptar la tesis de que la música no se ocupa de trasmitir «conocimientos» firmes, invariables, ni siquiera evolutivos, sobre nada. En esta situación está acompañada por las restantes artes y sospecho que hasta por las llamadas «ciencias del hombre», aunque éstas lo hagan de distinta manera y por otras razones. En música —en arte en general—, la experiencia que produce ese «conocimiento más allá del oficio» es emocional, incluso para el estudioso; no se diga para el compositor, el intérprete, el público. Una expresión francesa, que por decencia no traduzco y que fue «muletilla» de Stravinski, ça ne me fait pas bander, es crudamente gráfica.

Un conocimiento basado en la emoción es siempre sospechoso para un científico —aunque éste haya podido emocionarse al recibir el suyo— y es necesario que así sea. Y ese conocimiento científico es transmisible en palabras o fórmulas. ¿Agota la palabra la posibilidad de comunicarnos, de trasmitir? Al margen de las reflexiones sobre «palabra y cosa», «palabra y forma de conocer» etc., en las que no entro por no ser de mi incumbencia, sólo me atrevo a decir que la verbalización excesiva destruye áreas enteras de expresión humana, y que sin duda la música es la demostración elocuente de ello.

Antes insinué que la creación artística —sin duda también la música, aunque apenas si queden restos— ha precedido inconmensurablemente a la ciencia. Con esta reflexión perogrullesca lo que quiero decir es que la forma de «conocimiento» precientífico ha sido el único conocido por el ser humano durante periodos difíciles de medir. Ciertamente, esto no es una justificación. Pero yo no intento justificar nada, sino simplemente señalar realidades de nuestra naturaleza humana que no sería lícito olvidar y, aún menos, combatir. Aquí sí que hay «fronteras», pero no son las de un músico.

El tipo de «sabiduría» —término que quizá sea más justo que el de «conocimiento» para tratar de arte— que la música nos ofrece, se mueve a mi entender entre lo consciente y lo inconsciente: un vaivén constante en el que ambas esferas se enriquecen. Y quizá sea éste uno de sus mayores encantos, incluso la gran razón de su absoluta necesidad.

Aceptemos, siquiera sea como hipótesis, la posibilidad de una «sabiduría» (¿un conocimiento?) de esas características. Aceptemos —y esto sí que es mucho aceptar— que se pueda hablar, escribir, sobre él.

Las preguntas se aglomeran, se multiplican como conejos. Algunas: ¿cómo hablar sobre un arte que no se sirve de las palabras, salvo cuando se trata de técnica u oficio? ¿Cómo calibrar, medir la emoción que produce? ¿Es concebible un repertorio de medios expresivos que provoquen a voluntad ciertos estados de ánimo? ¿Se puede pretender una catalogación de esos medios, caso de que existan? ¿Qué hacer con las incontables formas de expresión que culturas, épocas, han ido acumulando? ¿Son éstas intercambiables o, al contrario, mutuamente incomprensibles? ¿Cómo se puede convertir en colectivo un lenguaje musical? ¿Sería deseable tal cosa? ¿Qué pensar de la vieja monserga de que «la música es un lenguaje universal»? Y así en una inacabable letanía…

Impensable pretender una contestación detallada. E intentar una respuesta globalizadora equivaldría a salirse por la tangente o, simplemente, mentir.

En lo que a mí respecta no puedo sino apuntar algún comentario y, si Erato –o Euterpe, como prefieran, ¡no Melpómene, por favor!–, si Erato me inspira, digo, opinar con prudencia y discreción sobre ese confuso laberinto.

La pretensión de definir un repertorio de medios musicales capaces de provocar estados anímicos precisos es tan antigua como los primeros documentos de que se dispone. Lo que hace suponer que, en realidad, es tan antigua como la música misma, con o sin documentos. Quizá no sea inútil dar un vistazo a algunos capítulos de su historia —en particular a los más antiguos— desde el punto de vista del material empleado. Esta excursión nos mostrará las sucesivas «fronteras» que el «conocimiento» musical ha experimentado. Confieso tener reparo en presentar este «sobrevuelo» de la música —nada menos—, vista de una manera quizá demasiado personal. Por otra parte, mucho de lo que diga es de dominio público –o eso creo…–. Pido mil perdones por ello, pero no veo otro camino para hablar claramente y con cierto sentido –utilidad, quiero decir– sobre el peliagudo tema que intento tratar.

Los primeros documentos —hindúes, griegos, chinos, tibetanos… un gran etc.— abundan. Casi todos aspiran a lo mismo: bien despertar estados emocionales en el oyente, bien servir de oración. Los medios musicales empleados son variadísimos.

Los griegos estuvieron convencidos del valor expresivo y, sobre todo, ético de la música: el valor, la cobardía, la fidelidad, la molicie etc., podían ser provocados, aumentados, disminuidos por ella –baste con leer a los clásicos–. Hay textos técnicos abundantes. Quizá el más amplio sea el de Aristóxeno de Tarento (siglo iv aC.). A él me atendré. La idea musical central era la «monodía». Las notas que la componían estaban basadas en la resonancia natural de los cuerpos: intervalos naturales de quinta y su inversión. La monodía se acompañó con la octava y, a partir del siglo iv también de cuartas y quintas, lo que se corresponde con su concepto de «gama» o «escala», organizada en tetracordios, o sea, cuatro notas conjuntas, de las que los extremos son «notas fijas» y las intermedias varían según el tetracordio. De éstos hay tres géneros: diatónico, cromático y enarmónico. No hay diapasón —esto es, alturas absolutas, cosa exclusivamente occidental que llega muchísimo más tarde—. La palabra griega diapason designa dos tetracordios sucesivos —o sea una octava—. Las notas que componen ese doble tetracordio llevan ya su nombre e indican su posición en la afinación de la lira. Hay siete especies de octava, cada una con su nombre y sus efectos anímicos. Estos nombres son casi idénticos a los modos eclesiásticos del cristianismo, pero no se corresponden. Por ejemplo, el modo lidio griego es:

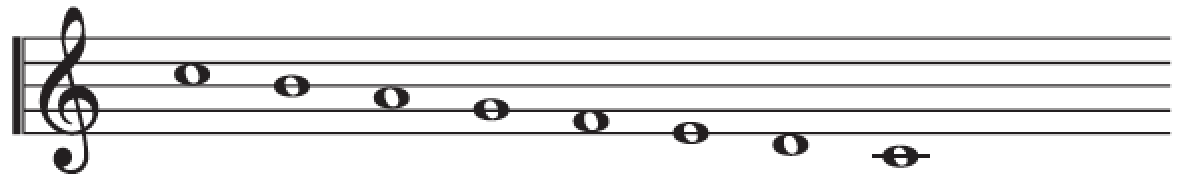

(de Do a Do), mientras que el eclesiástico es:

(de Fa a Fa).

Toda esta teoría —que es detalladísima y que sería enojoso explicar completa— no parece corresponder demasiado a la práctica, que estaba inmersa en una tradición oral sujeta —como todas— a cambios constantes y no demasiado previsibles. Y sin duda esto ha impedido que conozcamos cómo sonaba «de verdad» la música de la antigua Grecia.

En la música profana de la India del Norte —también muy rica en teoría—, los ragas —modos, más o menos— y los talas —pies rítmicos— son precisos hasta la minuciosidad: hora del día, de la noche; estación del año; estado de espíritu, etc. El material de los ragas, o sea, las alturas —intervalos—, se extrae de los 22 grados de que consta su gama completa, y de los que se utilizan casi siempre siete para hacer el raga correspondiente. El raga necesita un punto de referencia constante para surtir el efecto deseado. Por eso siempre hay un instrumento —la tampura, el ?ruti— que funciona como lo que en Europa se llamaría un «pedal» —nota continua—. Naturalmente, los raga son numerosísimos: hay raga (padre) y ragini (madre), que se cruzan y producen innumerable descendencia; putra (hijos) y putri (hijas)… Los tala utilizan dos tablas —tambores digitales y manuales—, y están igualmente sometidos a una codificación rigurosa. Y una vez que el aprendiz ha dominado todo este complejo mecanismo, se le da libertad para servirse de él con imaginación —las formas compositivas hindúes estimulan la capacidad improvisativa—. La música de la India del Norte va más allá que la griega en cuanto a efectos: puede curar (o provocar) enfermedades, detener (o provocar) tempestades etc.

La salmodia védica, la música religiosa más arcaica de la India del Norte y quizá el documento musical más antiguo de que se dispone, es posiblemente una de las maneras más intrincadas que puedan imaginarse para contactar con lo divino. La voz del brahmán juega con el texto de mil maneras, todas codificadas: orden de las frases y de las sílabas; acentuación cambiante; sutiles cambios de alturas…, el resultado es incomprensible para el no iniciado. Quizá es eso lo que se pretende: esos cantos de alabanza —que no oraciones— deben ser accesibles sólo a la casta superior.

Por no hacer interminable esta introducción no haré sino aludir a las técnicas vocales del canto religioso tibetano —en este caso sobre escrituras del budismo tántrico— que persiguen el mismo fin, o sea, hacer incomprensible el texto sacro mediante la impostación de la voz masculina en un registro inusual, logrado mediante técnicas muy precisas. Se impide así al profano el acceso a «conocimientos» que se juzgan «peligrosos».

Límite grave de la voz, en torno a:

Sin generalizar, pues, es posible decir que lo conocido de las antiguas culturas musicales muestra su creencia de que la música tiene un poder indudable para provocar estados anímicos variadísimos —que son determinables y determinados— así como capacidad para contactar con lo divino (ambas cosas pueden ir juntas). Y muestra también que esos poderes y capacidades han revestido innumerables formas y, de paso, han supuesto una primera aproximación para averiguar y utilizar la naturaleza del sonido como fenómeno físico. Y que, detrás de todo ello, brilla una necesidad común de utilizar el sonido como vehículo expresivo, guía u orientación en un universo espiritualizado. Una necesidad tan urgente como la del alimento, la relación sexual, la protección frente a las violencias de la Naturaleza… La música en sus orígenes —tal y como hoy los conocemos— tiene más de misterio que de conocimiento —sería más justo decir que ese conocimiento, catalogado y aprendido rigurosamente, nos permite acceder al misterio de nuestra existencia—. Por eso me he servido de la palabra «sabiduría», que me parece más apta. Pero seguiré utilizando el término «conocimiento» por no apartarme demasiado de nuestro asunto, reservándome el derecho de volver a la «sabiduría» cuando juzgue que ayuda a comprender.

En Occidente, la Iglesia cristiana utilizó los modos griegos de una forma peculiar, a través de lo que llamó octoechos: dorio o protus (re-re), frigio o deuterus (mi-mi), lidio o tritus (fa-fa), mixolidio o tetrardus (sol-sol), con sus correspondientes plagales a la cuarta inferior. Los modos se distinguen entre sí por el lugar que ocupa el semitono. En cada modo hay dos notas clave: la finalis, para terminar y la repercussio (o corda di recita) en torno a la cual se construye la melodía. Ésta fue la denominación —errónea respecto de la original griega— que predominó y que luego fue base para la polifonía y el estudio de nuestros armonía y contrapunto. Se excluyeron varios por estimar que algunos de ellos eran demasiado perturbadores para la dignidad requerida en el servicio divino. La música estaba al servicio del texto sacro, y, a diferencia de la India del Norte y el Tíbet etc., éste tenía que ser comprendido por los fieles. Las delicadas inflexiones métricas de los «neumas» debían ayudar al texto y su asimilación. Esta rigidez no impidió la variedad: canto ambrosiano, canto mozárabe, canto galicano, etc., que acabaron uniéndose en el canto gregoriano —muchos tiras y aflojas, nombres propios y riesgos de excomunión.

Hacia el siglo xii se produce en el norte de Francia el nacimiento europeo de la polifonía —cada día gana más adeptos la opinión de que la polifonía nació en África, pero ésa es otra historia—. Desde ese instante la relación entre música y texto empieza a cambiar: éste comienza a ser incomprensible, puesto que se lo confía a más de una voz. Pero la capacidad expresiva de la música aumenta vertiginosamente, con lo cual el monopolio litúrgico de la música se tambalea. Son quizá los trovadores los primeros en hacer una música deliberadamente profana. En el siglo xi ya hay una auténtica «melodía acompañada». Lo encontramos más tarde explícito en Dante («Purgatorio», Canto II): el poeta encuentra a un músico amigo, Casella, que, en vida, había musicado textos suyos. Dante le pide: «… ti piaccia consolare alquanto / l’anima mia, che, con la mia persona / venendo qui, è affanata tanto!». El músico canta el poema de Dante «Amor che nella mente mi ragiona», cuya música se ha perdido.

Siento no poder sino aludir al hecho fascinante de que esa independencia de la música respecto de la liturgia —o sea, un texto profano que se plasma en una melodía y se acompaña de algún instrumento— no es europea, sino que vino, por un lado de los cruzados y por otro de la presencia musulmana en España y, en ambos casos, de la antigua Persia —instrumentos incluídos—, de la mano de la disidencia religiosa (los cátaros etc.) con la gloriosa excepción de las «Cantigas», en donde no hubo persecución alguna, quizá por su contenido explícitamente sacro.

El despertar de la música como arte autónomo —esto es, libre de la liturgia e incluso del texto— fue relativamente tardío en Occidente, aunque a través de las sutiles técnicas polifónicas aquélla siempre fue considerada como la más emotiva de las artes, imprescindible e inseparable tanto de la poesía como del servicio divino.

Esta interdependencia texto-música religioso-profano no fue la única que nuestro arte conoció. En otras culturas la música corrió muchas aventuras, algunas de las cuales quisiera narrar para mostrar su ductilidad y su lábil —mejor, proteica— naturaleza. Dos ejemplos:

La señora Murasaki (Murasaki Shikibu) nos cuenta en su Genji (dinastía Heian, siglo x) cómo había todo un repertorio, a la intemperie, de la flauta travesera fue que variaba según las estaciones, teniendo en cuenta el ambiente sonoro natural de cada una de ellas. Esta música se practica aún y yo he tenido la fortuna de escucharla en Kioto, al admirable Suiho Tosha. Obvio es decir que esta idea nace del shintoísmo.

Hay otras músicas que, no contentas con producirse a la intemperie, aspiran a describir minuciosamente algunos aspectos de la realidad: la lluvia, una araña balanceándose en su tela, un niño que llora, un joven que intenta entrar furtivamente en la «casa de las mujeres»… Estoy refiriéndome a la tradición musical de los Aré-aré (Hugo Zemp, «Flûtes de pan mélanésiennes», Musée de l’Homme 1971) y sus conjuntos de flautas de pan (au tahana y au paina).

He aquí un precioso ejemplo de cómo una música descriptiva, comprensible como tal para sus creadores, no significa absolutamente nada para los ajenos a esa cultura, salvo como objeto exquisitamente bello y desprovisto de significado. Divorcio entre estética y significado originario que encontraremos mil veces.

No quisiera que estas divagaciones —que yo no veo como tales— se tomasen como erudición inútil. Lo que intento con ellas es mostrar la imposibilidad de encontrar «fronteras» a la música que no sean las puramente físicas, de un lado, y de otro que la palabra «conocimiento» no conviene a su naturaleza ni a los efectos que produce en el receptor: su realidad es demasiado varia —no contradictoria— como para pretender una unidad que no haría sino mutilarla.

Bastará con lo dicho sobre este tema.

Cuando se llega en Europa al pleno establecimiento de la música instrumental (más o menos en el siglo xv) las reglas de la composición se precisan con cuidado exquisito, al mismo tiempo que se inventan nuevos géneros en los que la expresión emocional prima sobre lo demás.

A partir de ese momento, se perfila en Occidente algo que sí es únicamente europeo, hasta el extremo de que para muchos aficionados ese «algo» es sinónimo de música. Me refiero —se habrá adivinado— a la armonía, que viene a sustituir a los «modos». La armonía establece la función precisa de los intervalos, midiendo su capacidad de movimiento o de reposo. Su origen es la polifonía que la precede, pero ahora ese movimiento está al servicio de la tonalidad y sus fluctuaciones —las «modulaciones»—. Sin duda la armonía —que ha sido comparada con la perspectiva, ésta en el espacio, aquélla en el tiempo— es la técnica musical más específicamente europea que Occidente ha creado, aunque haya sido a costa de dejarse en el tintero buena parte de la música popular, basada frecuentemente en los viejos modos.

Cuando la armonía se amolda a las reglas del antiguo contrapunto —y viceversa— quedan formulados unos procedimientos que iban a convertirse en la médula misma de la enseñanza europea de la composición. Uno de los hitos de esta enseñanza lo encarna el Gradus ad Parnassum (1725), de Johann Joseph Fux. Prácticamente todos los compositores que vinieron después —y durante bastante tiempo— fueron respetuosos con el viejo maestro, aunque se permitieran libertades. Incluso, hace no tantos años, György Ligeti (1978) afirmaba a Péter Várnai (Ligeti in conversation, Eulenburg, Londres, 1983) que pedía a sus alumnos de perfeccionamiento en la composición que estuviesen «familiarizados» con el venerable texto, para luego hacer lo que les viniera en gana. Éste es un consejo, dicho sea de paso, que recorre casi todo el siglo xix y, ya vemos, buena parte del xx. Se podría preguntar el porqué, y la respuesta entra en el capítulo del «oficio», al que tantas veces me he referido. Con el Fux en la mano la solidez del edificio está asegurada. Lo que no lo está es el interés que ese edificio pueda tener. Pero eso a Fux, ni a ningún teórico, le concierne: es cosa del artista… que con él ha aprendido «disciplina», aunque sea un indisciplinado, como lo fue, por ejemplo, el joven Debussy. Para decirlo de una vez: el Fux —y sus innumerables parientes— fueron, y quizá aún sean, imprescindibles como polo negativo.

A no tantos años de ser publicado —cerca de cien—, empezaron los embates: el último Beethoven, el romanticismo, la ópera wagneriana, las sutilezas armónicas y tímbricas francesas, los nacionalismos —en particular el ruso— los primeros atonalismos centroeuropeos (no lo que a éstos siguió: ya hablaremos de ello); amén —ya desde otro punto de vista— de las exposiciones universales, que mostraron el arte de las colonias a la metrópoli, etc. Todo ello produjo un fermento imparable que no lo eliminó, pero que cambió su sentido: de norma imprescindible pasó a ser punto de referencia de nuestra vieja identidad, que es bueno conocer si no queremos caminar en falso: un «conocimiento— práctico, no otra cosa (y no es poco).

En lo que acabo de decir se transparenta ya la historia reciente —más o menos los cien últimos años— de la música. El edificio de la armonía clásica —y sus consecuencias formales— se desmorona. Y la causa es tanto interna —su dinámica de desarrollo— como externa —agentes venidos de fuera.

Dos palabras sobre ambos. La causa interna nació en el mismo ámbito cultural del modelo: el mundo germánico. Naturalmente me refiero a la Escuela de Viena y su «trinidad»: Arnold Schonberg, Anton Webern, Alban Berg. Su primer objetivo fue disolver la tonalidad en lo que Schonberg llamó «pantonalidad» —se la conoce también como «atonalidad», término inexacto según él—. Desde 1906-1909, con su Kammersymphonie op. 9 —incluso desde su Segundo Cuarteto, op. 7— hasta 1921, en donde define su sistema de composición —que se llamó «dodecafonismo» (o «dodecafonía») en los países latinos; la palabra fue acuñada por el musicólogo franco-lituano René Leibowitz, alumno de Schonberg, y traduce, mejor o peor, el original zwölftontechnik o zwölftonmusik («técnica» o «música» de doce sonidos)—, los tres vieneses aportan una ingente cantidad de novedades técnicas. Pero Schonberg era además un extraordinario pedagogo, con una formación clásica a toda prueba —pese a ser prácticamente autodidacta—. Su invención del dodecafonismo es una forma de prolongar las técnicas clásicas en un contexto nuevo. Es ejemplar ver ya en su Pierrot lunaire (1912), que precede al sistema, cómo se maridan las novedades más arriesgadas con las técnicas más añejas. La Escuela de Viena tenía un agudo sentido de «misión», misión doble y complementaria: de un lado, hacer avanzar con medios nuevos la expresión musical; de otro, recuperar —vivificar— los procedimientos clásicos de la gran escuela germana con contenidos actuales. Así vemos que en el dodecafonismo —aun antes— se retoman el contrapunto severo, las formas clásicas, etc., con el fin de no romper con su pasado, prolongando la supremacía —según ellos— de la música germano-austriaca sobre todas las demás. Pese al nazismo —que prohibió sus músicas como «degeneradas», «bolcheviques», etc., y que obligó al exilio a Schonberg— ninguno de ellos renunció a la idea de considerarse como únicos depositarios de la herencia musical centro-europea. La actitud de la Escuela de Viena fue de una altísima calidad ética, teñida de un nacionalismo un tanto ingenuo, evidentemente no folklórico, pero absolutamente autoexigente. Muy beethovenianamente, su música era su moral —intransigente— frente a un mundo hostil. Las reflexiones agresivas de Karl Popper sobre la música de la Escuela de Viena son un modelo de incomprensión y arrogancia, triste es decirlo.

Entre los agentes foráneos ninguno tan potente como el conocimiento de otras culturas y el cambio de actitud frente a ellas. Los ataques despectivos de Berlioz, de Gianbattista Vico y de tantos otros, dejan paso a la curiosidad, primero, y al entusiasmo después. Quizá sea difícil encontrar a un compositor europeo de cierta importancia de los últimos setenta años —no los germanoparlantes: ya se ha mencionado el porqué; la excepción es Stockhausen— que no haya sido influido por músicas ajenas a nuestra enseñanza tradicional de la música. Es imperioso reflexionar sobre este hecho.

1. Es Occidente quien ha absorbido estas músicas. Sin duda ha habido países —Japón, Corea, Marruecos, China, etc.— que han asimilado ciertos aspectos de la música occidental. Pero los compositores de esos países lo han hecho desde nuestra tradición. Me explico: Toru Takemitsu, por ejemplo, se sirve de instrumentos, escalas, incluso «sentido temporal» japoneses. Pero el resultado de su obra se inserta en la tradición sinfónica occidental. Su música no se incorpora a la tradición japonesa, no forma parte del gagaku, del kabuki, del repertorio de los monjes mendicantes con su shakuhachi —flauta de pico que él emplea en sus obras—. Séame permitida una anécdota ilustrativa: cuando Toru Takemitsu comenzó a estudiar música en Tokio, su actitud era de rechazo total a la tradición japonesa —los años de la posguerra—. Para ampliar estudios se desplazó a París. Y fue en París, años 60, en donde descubrió la tradición musical de su país y se operó su conversión —esta anécdota es vívida—. Algo muy parecido se puede contar de Ahmed Essyad y Marruecos… y otro tanto de los grandes compositores actuales de Corea, China, etc.

2. Consideradas una por una, estas músicas son intraducibles entre sí. Un ejemplo: difícil es imaginar que la polifonía vocal de los pigmeos aka (África Central) pueda enriquecerse con la escucha y estudio de los tambores que acompañan la acción del teatro Kathakali de Kerala (Sur de la India), o viceversa, Como digo, estas tradiciones son irreductibles.

Pues bien, esto no reza para un músico occidental. Lo vemos y lo oímos todos los días —teatro y música—. Y la razón es evidente: los occidentales hemos prescindido del contenido extramusical que estas músicas —como todas— conllevan. ¿Qué tiene de raro, si lo hemos hecho con las nuestras? Piénsese en el uso, cada día más frecuente, de técnicas medievales en la música actual. Más aún, piénsese en el neoclasicismo de los años 20 —y en la inmensa figura de Stravinski— y se verá que la cosa viene de antiguo. Y no se vea en lo que digo ninguna crítica negativa, sino un intento de comprender el sentido de una evolución.

3. Nuestra «música de consumo», disponiendo de medios de difusión excepcionales —y convertida por ello en cifra de nuestro bienestar y poder— está invadiendo el planeta y será probablemente lo único que todos los pueblos acaben conociendo de nuestra historia musical. Más aún: la irreductibilidad entre músicas que he señalado, se produce también en Occidente entre nuestra llamada «música culta» o «clásica» —espantosas denominaciones— y nuestra «música de consumo». Basta con saber lo que buena parte de la juventud occidental considera como «su» música, «su» vehículo de expresión. Y permítaseme ahora no entrar en consideraciones sobre la procedencia, posibles consecuencias y características musicales de este hecho (al principio de este trabajo pedí permiso para no hacerlo).

En el arranque de este encuentro positivo de nuestra tradición musical con las músicas procedentes de otras culturas —o sea, a principios del pasado siglo»— se origina algo, entre nosotros sólo conocido —o casi— por los especialistas, pero que, a mi juicio, tiene gran interés por concernir frontalmente a la interpretación del hecho musical y sus fronteras.

En Alemania y Francia se fundaron centros de estudios musicales que, a la vista de la posibilidad ofrecida por las técnicas de grabación —entonces rudimentarias pero ya eficaces— y de viajar a lugares remotos con cierta seguridad, deciden estudiar la música como fenómeno global y, si es posible, sacar alguna conclusión. En Berlín (1919) Curt Sachs funda el Instituto de Musicología Comparada. En París, André Schaeffner crea el Departamento de Etnomusicología en el Museo del Hombre (1929). En Barcelona, el musicólogo exiliado Marius Schneider hace lo propio en 1944, fundando después (1955) la llamada Escuela de Colonia con el mismo propósito. En mi opinión son estos tres nombres los que definen mejor esa búsqueda, que consiste en esforzarse por encontrar una «parte general» de la música, acopiando una enorme cantidad de datos —en años sin ordenador…— no sólo como hechos aislados, sino incluyendo su contexto y buscando nexos comunes y oposiciones significativas entre materiales dispares. Algunos ejemplos: ¿qué significa el distinto empleo del ámbito vocal en las distintas épocas y culturas? ¿Cómo se ha utilizado el valor cadencial de la caída de cuarta?; comparación entre isocronías y heterocronías, etc. Algunos fueron más lejos. Marius Schneider intenta establecer correspondencias entre ritmos, intervalos, cadencias etc., y signos del Zodíaco, animales, constelaciones, iconografías… André Schaeffner hace lo mismo partiendo de los instrumentos musicales: orígenes, evolución, símbolos, afinación, sentido social —religioso y otro—, etc.

Algunos, en el entusiasmo del descubrimiento de esas analogías/oposiciones llenas de sorpresas, han llegado a pensar que la historia de la cultura se podría conocer e interpretar mejor a través de la música que del lenguaje. En conversación con Alain Daniélou —director del Instituto de Musicología Comparada, años 70— me afirmó rotundamente que las estructuras básicas de la música se habían conservado mejor que las de las lenguas, y que bastaba con la práctica para percibirlas. No me siento capaz de opinar sobre este asunto, ciertamente fascinante aunque enigmático. Sí puedo afirmar que, cuando se conocen algunos textos de estos grandes especialistas, la duda asalta al lector de si se trata de un análisis de creencias de un determinado grupo o si estamos ante un intento de resurrección de esas creencias a escala universal, creencias olvidadas por la negligencia —algunos hablan de «camino equivocado»— de Europa y conservadas en lugares recónditos. Sorprendentemente, algunos musicólogos van ideológicamente mano con mano con Solzhenitsin o monseñor Lefèbvre.

En todo caso este grupo de músicos ha realizado una labor meritísima de conservación, estudio y difusión de músicas en trance de olvido y se ha esforzado por crear una «ciencia de la música» que aspira a dar un sentido global a nuestra historia musical. No han estado solos en estas aspiraciones. Algún fervoroso sufi ha pensado lo mismo desde su tradición. Lo que no ha impedido que Karlheinz Stockhausen —y con él un buen número de cultivadores del rock— haya estudiado devotamente los escritos de Hazrat Inayat Khan —nacido en lo que hoy es Pakistán a principios del pasado siglo—. Su idea de fondo es la misma: la música es el único vehículo de la sabiduría. Pero su punto de arranque no lo es: los europeos se esfuerzan por encontrar una base científica —sui generis, quizá—. No así el asiático, que sólo exige una fe religiosa común. Y más vale que no entremos en el mundo pitagórico, de un lado, y de la antigua China, de otro…

Los procedimientos y resultados de este grupo admirable de musicólogos han sido frecuentemente motejados de «esotéricos», incluso «mágicos», hasta dilettantes. Pienso que esta descalificación proviene de que sus trabajos, por interpretar el fenómeno de la cultura a través de la música, han desconcertado a muchos, por lo insólitos. Pero, como músico que soy, a mí no me parecen ni más ni menos «mágicos» que puedan serlo Roman Jakobson con la lingüística o el mismísimo Claude Lévi-Strauss con las estructuras del parentesco. ¿Cuestiones de afinidad? No sólo: cualquier teoría con pretensiones de holística peca de olvidos, cayendo incluso en el ridículo. «El que esté libre de pecado…».

La explosión de la ciencia en el siglo xix tuvo consecuencias importantes para la música, su sentido y, sobre todo, su conocimiento material —el sonido—. Por ejemplo —no único— el aporte del físico alemán Hermann von Helmholtz (muerto en 1894) fue de gran importancia porque estimuló la imaginación de muchos compositores más de 50 años después de sus descubrimientos. Al analizar la escucha y estudiar los timbres y las alturas, avanzó la hipótesis de que ambos estuvieran relacionados y que podía imaginarse una música en la que esa relación tuviera una función. Por otra parte, preparó las bases de la psicoacústica, lo que marcó un hito en el comportamiento del compositor respecto del material que emplea. No hace falta mucha penetración para percibir que uno de los orígenes de la música de Stockhausen, de la llamada Escuela Espectral francesa y de sus incontables consecuencias, se encuentra en los trabajos de Helmholz y sus seguidores (muchos sin saberlo).

En paralelo a estas investigaciones científicas no se puede olvidar que los músicos por sí mismos necesitaron enriquecer sus medios expresivos. La sola enumeración de los ingenios ideados y los resultados logrados ocuparía un espacio abusivo. Citaré los más relevantes. El primero lo constituyen las mil transformaciones de la plantilla instrumental, con énfasis en la percusión —que produjo un sinfín de obras maestras que sería ocioso enumerar y que ya forman parte de la práctica compositiva usual.

No se puede pasar por alto a los intonarumori de los futuristas italianos (Luigi Russolo, 1913), que no pasan de ser una curiosidad, pero que indican una postura renovadora.

Con la llegada de la tecnología se produce la auténtica revolución. Primero París, el G.R.M. (Grupo de investigación Musical con Pierre Schaeffer (1910-1995) y Pierre Henry (1922): la musique concrète, en la segunda mitad de los cuarenta; un «arte» que inicialmente se veía a sí mismo como «otro», a mitad de camino entre el cine, el reportaje radiofónico y la música. Acabó decantándose por ésta. Sus materiales de base eran los sonidos/ruidos reales, grabados y trabajados a través de aparatos electroacústicos: magnetófonos, filtros, etc. —incluso se diseñó uno: el phonogène, que hoy es una curiosidad de museo, pero que en su día cumplió una función clave—. Poco después, en 1951, Herbert Eimert (1897-1972) y Karlheinz Stockhausen (1928-2007) fundan en la Radio de Colonia el Estudio de Música Electrónica, fabricada a base de generadores de frecuencia, filtros y un largo etcétera.

Ambas, musique concrète y elektronische Musik, se funden en «música electrónica» o «electroacústica», que se extiende como el consabido «reguero de pólvora» por todo el mundo técnicamente desarrollado: de Estocolmo a Milán, de Lisboa a Varsovia, de Montreal a Buenos Aires, de Tokio a Nueva York, de Sidney a Johannesburgo… Su perfeccionamiento técnico es fulminante. Lo que había nacido como una artesanía se convierte en un mundo de hallazgos en constante evolución. Pronto nacen obras maestras. La más conocida —con justicia— es el Gesang der Jünglinge (Cántico de los Adolescentes), de Karlheinz Stockhausen (1955, Colonia).

En 1960 Robert Moog, ingeniero de sonido, diseña en Buffalo (Nueva York) el primer sintetizador Moog, aparato dúctil que permite su uso «en vivo» —esto es, como un instrumento cualquiera—, y es capaz de conexiones múltiples, entre ellas con un ordenador. Su manejo es tan simple que pone al alcance de un público ilimitado los medios electroacústicos. De golpe, lo que había sido considerado como «la punta de la vanguardia» se vulgariza, cayendo directamente en la «música de consumo» —sin abandonar la posibilidad de la creación libre, pero haciéndola progresivamente más difícil.

En 1955, Lejaren Hiller (Nueva York, 1922), en la Universidad de Urbana (Illinois, Estados Unidos), logra que un ordenador, el ILLIAC IV, reconstruya estructuras musicales tradicionales: armonía, forma, etc. El resultado es Illiac Suite para cuarteto de cuerda. Según propia confesión —privada—, Hiller no buscaba hacer música, sino demostrar capacidades inéditas de la máquina… Pero muy poco después se diseña el «conversor digital analógico—, con lo que la máquina es capaz de producir sonidos. Hacia 1964, John Chowning, de la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos), diseña un ordenador con modulación de frecuencia, con lo que la máquina amplía sus posibilidades a cualquier timbre —instrumental o de invención propia—, métrica, número de voces, etc.

Y aquí es prudente que me detenga. Porque lo que ahora viene —y en ello estamos— es la invasión informática, que pone al alcance de quien lo desee, no ya cualquier material sonoro, sino cualquier cosa relacionada con la música: edición, escucha, mezcla, combinatoria, métrica todo lo compleja que se quiera… Una «cosa» que pueda recordar lo que la música es —por su contenido aural— está disponible hoy para cualquiera que maneje la máquina con cierta habilidad. No hablo de «obra», sino de la posibilidad de hacer «algo». Por lo demás, esa posibilidad no parece ayudar demasiado al profano a conseguir lo que, con todos los respetos, se llama «calidad».

Obvio es que la máquina ha hecho posible cosas que parecían un sueño: transformar un sonido instrumental o vocal en el momento mismo de su producción, desdoblándolo; interacción de alturas en diferentes niveles de escucha; resultados inauditos —en el sentido literal de la palabra, porque no había medios para producirlos—, bien totalmente inéditos, bien de origen conocido, pero irreconocibles; transformaciones de cualquier elemento constitutivo del sonido a velocidad variable…, la lista es inagotable. En los años 50 —en el entusiasmo de la «nueva música»— hubo algún compositor ilustre —cuyo nombre he olvidado— que afirmó con rotundidad y fe conmovedoras que «en diez o veinte años ya no se oiría la música del pasado». No ha sido así, sino que, al contrario, la música llamada «clásica», ahora la del planeta entero —esto es, tanto Bach como la liturgia copta», se escucha más que nunca, con lo que la facultas eligendi tiene el trabajo asegurado… Pienso que con el uso del ordenador aplicado a la música sucederá otro tanto: la presencia de un medio tan potente no parece que vaya a impedir la existencia y desarrollo de músicas cuyos medios de expresión sean más tradicionales. Como siempre, lo más probable será la mezcla imprevisible.

Tras este «sobrevuelo» de la música, recorrido apresurado y necesariamente parcial pero, creo, suficiente para la tarea que nos ocupa, hay al menos una cosa clara: los límites del conocimiento musical —entendido como aprendizaje— se han expandido tanto que resulta dudoso decidir qué es lo necesario y qué lo accesorio. Hay que añadir algo importante y de lo que se suele hablar poco: las técnicas —en plural— de composición musical han proliferado hasta lo inverosímil en los últimos 40 años —hablo sólo de Occidente—. Se partió de una ilusoria unidad: el serialismo, hijo o nieto de la Escuela de Viena, interpretado de forma muy restrictiva, cuyos focos fueron la llamada Escuela de Darmstadt (Alemania) y sus cursos, fundados por el Dr. Wolfgang Steinecke en 1946. Técnica severa que saltó hecha añicos a finales de los años 50. Desde entonces no es exagerado decir que hay tantas técnicas de composición como compositores significativos. No existe, o sería mejor decir que nadie ha tenido el valor de hacer, un libro que intente ordenar el inmenso, incalculable, aporte nuevo en la forma, la orquestación, la ordenación interválica, el registro como eje del discurso, la cita… ¿A qué seguir? Si digo simplemente «las incontables maneras de hacer música» seré más veraz y más breve. Hay, cierto, algún intento, sin duda meritorio, pero siempre parcial, bien por referirse a un solo compositor, bien porque el autor no ha podido abarcar todo el asunto. Quizá el único que ha llegado a ser libro de texto en algún conservatorio sea el del compositor polaco Bogus?aw Schäffer (1929): Nueva música: problemas de técnica y composición contemporánea (1958). Como era de temer, no cubre ni la mitad de lo que su título reza. (Uno de los primeros intentos del IRCAM parisino (1976) fue el poner al día un tratado de orquestación. Hasta ahora nada se ha logrado).

No entro en el porqué de la explosión de los 60, que podría ser objeto de otro trabajo. Por lo demás, esa década fue pródiga en acontecimientos revulsivos de toda índole.

Esas tempestades han ido amainando. Desde hace más de veinte años las aguas parecen haberse serenado un tanto. No ha sido por ningún Rappel à l’ordre —que hubiera sido tan pretencioso y extemporáneo como el de Jean Cocteau—, sino por una saludable «sístole» tras la pantagruélica «diástole».

Dije antes que los compositores occidentales de los últimos años han (hemos) prescindido del contenido extramusical de la música. O sea, que la música no «representa» más que a sí misma. ¿Es eso así? En mi opinión, sí. Y tendría que añadir: así ha sido siempre, sobre todo en los casos más excelsos, esto es, aquellos en los que la música tiene más poder de conmover.

Por eso, cuando las músicas no europeas empiezan a ser apreciadas, asimiladas por los occidentales, no lo son por sus contenidos no musicales, sino por la belleza e interés de su materia sonora: nuestros oídos estaban ya preparados.

Nuestros compositores lo han sabido siempre —¿cómo no iban a saberlo, o al menos intuirlo?— incluso cuando hacían música descriptiva. Los madrigales de los siglos xvi-xvii, la ópera, son paradigma de lo que digo. La palabra estimula la imaginación del compositor, pero la música que resulta del estímulo no es una traducción: tarea imposible o frívola. El pasado, quizá con buen criterio, no creó polémica alguna: era evidente que un orden sonoro adecuado era expresivo per se si está hecho con imaginación, frescura y maestría. (Olvido intencionadamente la intempestiva querella de prima la musica, dopo le parole —o lo contrario—. No afectó a los compositores).

En nuestros días sí ha habido polémica. Hubo compositores para los que la música debía renunciar a cualquier tipo de expresividad, incluso la propia (recuerdo la indignación, un poco cómica, de Franco Donatoni contra el poder emotivo del senza mamma de la Suor Angelica pucciniana). Era también la postura adoptada por el joven Boulez en sus Structures I, para dos pianos, de 1952 (no, desde luego, de su Marteau sans maître, que las siguió). Pero, en mi opinión, incluso en esa línea compositiva, en la que el autor no se interesa en principio por la dimensión expresiva de un orden sonoro, ese orden, si está logrado (originalidad, perfección, profundidad) nos transmitirá un tipo de emoción, quizá no querida, no buscada, pero que es inherente a su materia y, desde luego, intraducible en palabras. Quizá el error de las Structures I (Boulez las ha considerado siempre un experimento) se deba a que el sonido está ordenado de una forma solamente numérico-combinatoria, no musical, con lo cual el resultado es ininteligible. De este mismo error cojean ciertas obras de Xenakis, dicho sea con todos los respetos.

Por otra parte, es más que probable que ese florecimiento de técnicas musicales al que he aludido, tenga uno de sus orígenes en el énfasis que los compositores recientes —y no tan recientes— han dado al material musical puro como eje principal del impulso creativo (oh manes de Debussy…).

Y nos volvemos a encontrar como al principio: ¿qué se conoce con, por la música? ¿Qué se quiere decir con «Fronteras del conocimiento» cuando se habla de música? Por no tener, la música no tiene ni siquiera la coartada de ese cajón de sastre que es su supuesta capacidad de mejorar la ética de sus fieles, al refinar su sensibilidad. En la mente de todos está la siniestra galería de verdugos, asesinos, torturadores, traidores —de ambos sexos—, etc., que fueron melómanos, protectores de poetas, de pintores… Porque ese «cajón de sastre» no lo es de nadie. El arte no es san Gregorio Taumaturgo. A lo más, lo que hace —y es muchísimo— es enriquecer, sí, la sensibilidad, la imaginación de quien se presta al diálogo. Enseña a oír, a ver, a comprender y sentir de múltiples maneras la realidad que nos rodea. Pero todo esto no mejora nuestra ética. Quizá nos hace más agudos, más ingeniosos (a veces para peor…). La ética no se mejora por ese camino, sino por un esfuerzo personal, individual (con muchísima suerte también colectivo, si se tiene la singular fortuna de un gobierno justo o una comunidad pequeña que no busca el poder), hacia una solidaridad sin relación alguna con la estética.

Evidentemente esto que digo supone para algunos la condena a muerte —sin apelación— del arte. ¿De qué nos sirve, si no nos mejora? O sea: no hay más «mejora» que la ética, al parecer de muchos… Si de verdad creyéramos tal cosa habría que cancelar, desde la revolución industrial hasta la mayoría de las religiones.

El arte es necesario porque forma parte del ser humano como tal: como su nariz, su estómago, o, si se prefiere, su curiosidad por saber. El ser humano exuda «arte» como el caracol su cáscara (aunque no se manifieste en todos por igual. Todos hablamos una lengua. No todos tienen don de lenguas). Y esta «exudación artística» es manifiestamente menos dañina que tantas otras: no implica poder sobre nadie. O si lo da, es mínimo: el «poder» (¿?) de ofrecer obras al prójimo, no de dominarlo. Un poder personal, pero compartible y compartido: si no hay participación no hay arte. Una participación benéfica, que, si degenera en maléfica, es por intrusión de un «poder» ajeno a la obra. No hace falta poner ejemplos.

Un músico puede ser un canalla, un asesino, incluso puede practicar la violencia de género (¡!): no hará daño sino a gente muy próxima (lo que no es una absolución, claro). Una religión o una política dictatoriales, fanatizadas —en Europa hay cierta experiencia al respecto— hacen un daño ilimitado. ¡Que no me hablen de mejora ética a través del arte! Sí de aumento de sensibilidad y de interés por cosas menos nocivas que la televisión comercial.

Las «Fronteras del conocimiento (musical)» serán las

de la capacidad del estudioso, del creador, de una parte, y de la capacidad receptiva del contemplador, de otra. En este segundo caso la idea del conocimiento y sus fronteras será idéntica a la capacidad de experimentar una emoción estética profunda, la que nos enriquece personalmente, rara vez colectivamente (¡cuidado con las emociones masivas!), pese a las salas apocalípticas en las que tantas veces músicas nacidas para ser escuchadas a lo sumo por diez personas son escuchadas por diez mil…

Resta por ver si esa «emoción» puede ser una forma de conocimiento. Si lo es —yo así lo creo: véase lo dicho al inicio de este trabajo— pertenece a otra especie cognoscitiva: no busca una verdad objetiva, verificable, por la buena razón de que esa verdad no existe en el arte. Yo me atrevería a afirmar —perdón por meterme en «camisa de once varas»— que es un conocimiento que brota de la experiencia vital, no del estudio. Como he dicho, el estudio —y su goce, porque lo tiene— es para los profesionales. La experiencia vivida, disfrutada, educadora de la sensibilidad —sin excluir al estudioso, ¡faltaría más!— es sobre todo para los demás: aquellos a los que el artista ofrece su obra. Y al correr de los años —casi siempre muchos— eso que un músico dio se convierte en parte de la identidad de un colectivo, parte de su «conocimiento»: se reconoce en él: ésa es la «verdad» del arte, de la música. Dependerá luego de la educación de ese colectivo el que esa verdad sea algo valioso o, al contrario, algo mediocre o trivial. Y, por otra parte, en una sociedad sanamente plural, hay siempre muchos colectivos. Más aún, los colectivos unidos en un común reconocimiento no tienen por qué coincidir con fronteras estatales, religiosas, lingüísticas, ideológicas…, les liga una común emoción, una común «sabiduría» de emociones.

Termino, y lo debo hacer con un interrogante. Hoy por hoy la frontera de esos conocimientos (reconocimientos, sabidurías) está en trance de cambios fulminantes, imprevisibles y posiblemente incontrolados. El músico —y sobre todo el compositor— vive en un constante corto-circuito (ya lo insinué). No es cómodo. Pero no hay tiempo para aburrirse. Por eso lo señalo sin temor… pero con inquietud.

Comentarios sobre esta publicación