El carácter del médico británico Thomas Young (13 de junio de 1773 – 10 de mayo de 1829) casi puede resumirse en un par de anécdotas que abren y cierran respectivamente la carrera de uno de los polímatas más prolíficos de la historia: cuando en su juventud comenzó a tomar clases de baile, sus compañeros le encontraron trazando con regla y compás un diagrama matemático de los movimientos del minué, con el fin de mejorarlos. Y tres años antes de su muerte, tras haber sido reclutado como experto por la compañía de seguros Palladium, envió un estudio a la Royal Society en el que desarrollaba una complicadísima fórmula para calcular el valor del decremento de la vida humana, destinada al cálculo de la cuantía de las anualidades de las pólizas.

Así, no es de extrañar que, cuando el autor Andrew Robinson abordó la compleja tarea de repasar la vida y obra de Young en su libro The Last Man Who Knew Everything (Plume, 2007), advirtiera en su introducción de que su objetivo era simplemente introducir el personaje a quienes no lo conocían, y no trazar una biografía exhaustiva. Algo difícil tratándose de quien antes de cumplir los cuatro años ya había leído dos veces la Biblia de principio a fin.

A los 14 años, Young traducía pasajes de la Biblia a 13 idiomas, incluyendo el caldeo, el samaritano, el sirio o el etíope. Inventó un nuevo alfabeto fonético universal. Comparando 400 lenguajes, definió las lenguas indoeuropeas. Estudió el mecanismo de la visión, descubrió el astigmatismo y propuso que la retina veía en tres colores —algo que se confirmó siglo y medio después—. Desarrolló lo que hoy se conoce como temperamentos de Young (métodos de afinación de instrumentos), módulo de Young (en elasticidad), las ecuaciones de Young-Laplace y Young-Dupré (en mecánica de fluidos) y la regla de Young (para calcular la dosis infantil de un fármaco). Sus artículos para la Enciclopedia Británica cubrían 20 campos del saber e incluso propuso una técnica para mejorar las juntas en la carpintería.

Todo esto, sin entrar en la que fue realmente su profesión, la medicina, en la que curiosamente no llegó a destacar en exceso (dicen que por sus difíciles relaciones con sus colegas, que no veían con buenos ojos tanta dispersión de intereses: Young sabía demasiado), y descontando también dos de sus aportaciones que merecen una mención especial.

Su principal hallazgo

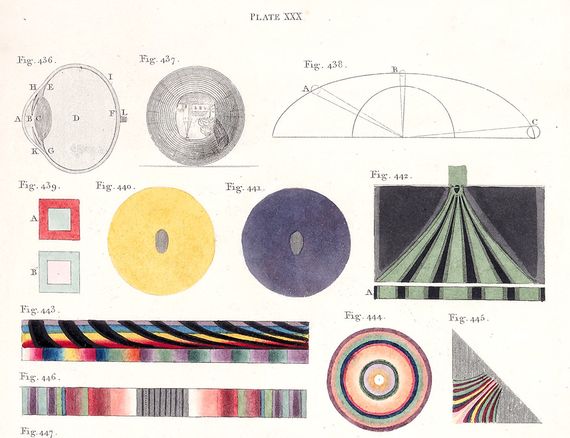

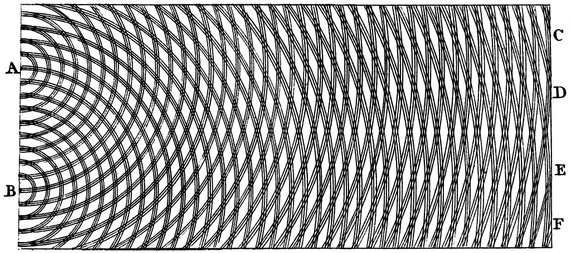

La primera de ellas fue, según el propio Young, su principal hallazgo. En su época el nombre de Isaac Newton era tan admirado y respetado como lo es hoy, y el maestro de la física había certificado que la luz estaba compuesta por chorros de partículas, en contra de la teoría ondulatoria que circulaba por entonces. Pocos se atrevían a poner en duda la palabra de Newton, pero no era el caso de Young. Pese a ser más un pensador que un experimentalista, en 1803 mostró cómo un rayo de luz dividido en dos producía un patrón de bandas claras y oscuras, correspondientes a los lugares donde las ondas se sumaban o se anulaban.

El experimento de interferencia de Young –también llamado de la doble rendija–, tan simple como potente, sentó los cimientos para que a comienzos del siglo XX se comprendiera la doble naturaleza de la luz como onda y como partícula. Para el físico Richard Feynman, este fenómeno contenía el corazón de toda la mecánica cuántica y su único misterio.

Los jeroglíficos de la piedra Rosseta

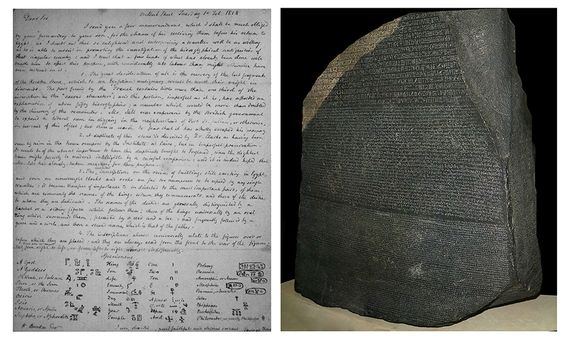

La segunda mención es para una contribución de Young a menudo olvidada. En 1822 el francés Jean-François Champollion descifró los jeroglíficos egipcios de la piedra Rosetta, una estela hallada en 1799 por los soldados napoleónicos en Egipto y que mostraba el mismo texto en tres lenguas diferentes. Pero en 1814 Young ya había abordado el mismo objetivo logrando notables progresos, aunque sin alcanzar el éxito final de Champollion.

La enconada rivalidad entre ambos hombres se tradujo entonces en un enfrentamiento de nacionalismos que ha perdurado hasta hoy: según contaba Richard Parkinson, exconservador de la colección egipcia del Museo Británico que alberga la piedra, visitantes franceses se quejaban de que el retrato de Champollion en el museo era más pequeño que el de Young. Lo curioso es que los británicos protestaban justo por lo contrario.

Comentarios sobre esta publicación