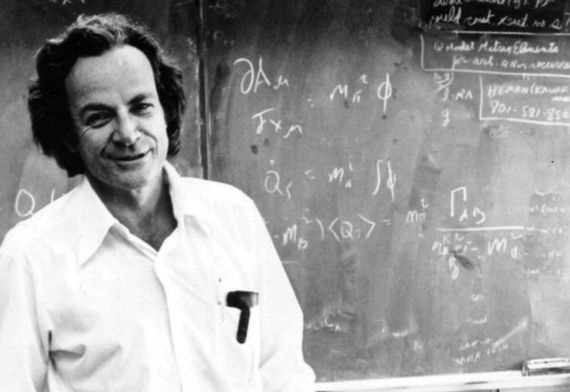

“Creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica”. Es una de las citas más repetidas de Richard Feynman (11 de mayo de 1918 – 15 de febrero de 1988), y es sin duda una frase insólita en labios de un físico. Pero las palabras cobran sentido cuando se entiende cómo funcionaban los finos engranajes mentales de quien fue, además de una de las más reputadas figuras de la física teórica de todos los tiempos, uno de los científicos más populares del siglo XX.

Los divulgadores científicos suelen emplear metáforas del mundo real para acercar los conocimientos especializados al público. No era el caso de Feynman. Cuando pronunció aquella famosa cita, durante una conferencia en la Universidad de Cornell en 1964, trataba de convencer a sus oyentes de que no intentaran comprender su explicación “en términos de algo familiar”. En su lugar, anunciaba que se limitaría simplemente a describir el funcionamiento de la naturaleza, invitando a los presentes a “relajarse y disfrutarlo”.

Este recurso al conocimiento sin comprensión fue una constante en otras intervenciones de Feynman, como cuando en 1983 respondía a un entrevistador de la BBC que le preguntaba por el mecanismo de los imanes: “no puedo explicar esa atracción en términos de nada más que le sea familiar a usted”. Pero tal vez aquella visión se remontaba a su infancia, cuando su padre le llevaba a observar aves. Décadas después el físico subrayaría la diferencia entre saber el nombre de un pájaro y conocer al pájaro; lo primero no decía nada sobre el animal, sino sobre los humanos.

El hombre más inteligente del mundo

Pero si Feynman se esforzaba una y otra vez en transmitir aquella visión del conocimiento puro, se debía a que para él era natural lo que para la inmensa mayoría de los humanos no lo es. Según su biógrafo James Gleick —autor de Genius: The Life and Science of Richard Feynman (Pantheon, 1992)— no se trataba solo de que se le dieran bien las matemáticas, la materia en la que siempre destacó, sino que “parecía poseer una aterradora facilidad con la sustancia detrás de las ecuaciones”. Quizá por ello le costaba entender por qué el común de los mortales necesita algo tangible y material a lo que agarrarse; a él le bastaba con mirar las ecuaciones para entender la naturaleza. . “Tenía ideas muy profundas sobre lo que significa entender algo”, dice Gleick a OpenMind. “Creía que si no podías explicar algo de forma muy simple, realmente no lo habías entendido”. Aquello formaba parte de lo que en 1979 llevó a la revista Omni a declararle “el hombre más inteligente del mundo”.

Todo ello facultaba a Feynman para desarrollar su física en terrenos que resultan desesperadamente abstrusos para el ciudadano de a pie. Muestren un vídeo de Richard Feynman, y muchos le reconocerán; pregunten por alguna de sus contribuciones esenciales, y pocos sabrán responder, más allá de su participación en el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial para la fabricación de la bomba atómica.

De hecho, su colaboración en el programa nuclear fue la más material de sus aportaciones. Cuando de joven eligió especialidad, buscó un terreno a medio camino entre la abstracción de las matemáticas y la excesiva concreción de la ingeniería eléctrica. Lo halló en la física teórica, y al mismo tiempo comenzó a mostrar el carisma que revelaba su singularidad: durante su estancia en el laboratorio de Los Álamos para el desarrollo de la bomba, se entretenía abriendo las cajas fuertes de sus compañeros, al tiempo que presenciaba impotente cómo la vida de su primera esposa, Arline, se apagaba por la tuberculosis. Al terrible impacto de la pérdida se sumó unos meses después la visión devastadora del producto de su trabajo, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki.

El comportamiento de partículas fundamentales

En adelante, Feynman dedicaría su maquinaria mental a las materias complejas que le llevarían a la fama y al premio Nobel en 1965, primero en la Universidad de Cornell y después en Caltech. Pasó de la superfluidez del helio líquido a la que fue su aportación más valiosa, la electrodinámica cuántica —“la teoría de toda la interacción entre la luz y la materia”, apunta Gleick—, en la que conviven la mecánica cuántica y la relatividad especial. Incluso décadas después del desarrollo de la cuántica fue capaz de proponer una nueva interpretación, la formulación por integral de caminos, que consideraba todas las posibles trayectorias de una partícula entre dos puntos.

Entretanto inventó los diagramas que llevan su nombre y que representan pictóricamente el comportamiento de las partículas; gracias a ellos puede observarse intuitivamente cómo un positrón actúa como un electrón viajando hacia atrás en el tiempo. En una ocasión su hijo Carl recordaba que la familia tenía una furgoneta Ford de 1974 con matrícula “Quantum”, decorada con aquellos dibujos que le habían valido un Nobel a su padre. Cuando les preguntaban por qué tenían diagramas de Feynman pintados en el coche, solían responder: “bueno, somos los Feynman”.

Sin embargo y pese a aquel guiño a la comprensión intuitiva de la física, Feynman jamás renunció al conocimiento puro sin metáforas. Como reordaba su hija Michelle, en 1984 escribía a su colega de Cornell, David Mermin: “toda mi vida de madurez he tratado de destilar la rareza de la mecánica cuántica a condiciones más y más simples. He dado muchas conferencias, cada vez de mayor simplicidad y pureza”. Y fue este enfoque inusual, junto con su irresistible atractivo personal, el que le llevó a convertirse en uno de los divulgadores científicos más reconocidos del siglo XX, gracias a libros como su célebre Surely You’re Joking, Mr. Feynman! (W. W. Norton, 1985). El “personaje curioso” al que se refería el subtítulo era el brillante físico teórico que por las noches tocaba los bongós para un ballet caribeño en un local de San Francisco, una habilidad aprendida durante un año sabático en Brasil.

Un carisma único

Por la misma época, a su carácter arrollador y a su obra divulgativa se unía un plus de popularidad sobrevenida por su participación en la Comisión Rogers, que en 1986 investigó el desastre del transbordador espacial Challenger. El físico causó asombro cuando sumergió en un vaso de agua con hielo un fragmento de junta tórica como las empleadas en los propulsores de la nave, demostrando que la goma se había vuelto quebradiza debido al frío ambiental.

Feynman llevó su peculiar genio, entre solemne y bromista, hasta su batalla final contra el cáncer: “morir es aburrido”, fueron sus últimas palabras. Falleció sin poder viajar a Tannu Tuvá, una remota república de la URSS que el físico y su amigo Ralph Leighton se habían propuesto visitar, en lo que comenzó como una broma para convertirse en una misión. La última broma se la devolvió la vida: poco después llegaba a su correo la carta con los visados, fechados a los cuatro días de su muerte.

Javier Yanes

Comentarios sobre esta publicación