La contemplación de un cielo estrellado es una experiencia relajante: miles de puntitos brillantes nos transmiten quietud y serenidad, y forman constelaciones que parecen moverse lentamente y sin grandes sobresaltos a lo largo de la noche. Pero es una falsa apariencia. Bajo ese tranquilo manto de estrellas se esconden fenómenos astronómicos de una rareza y violencia que superan los límites de nuestra imaginación.

Agujero blanco

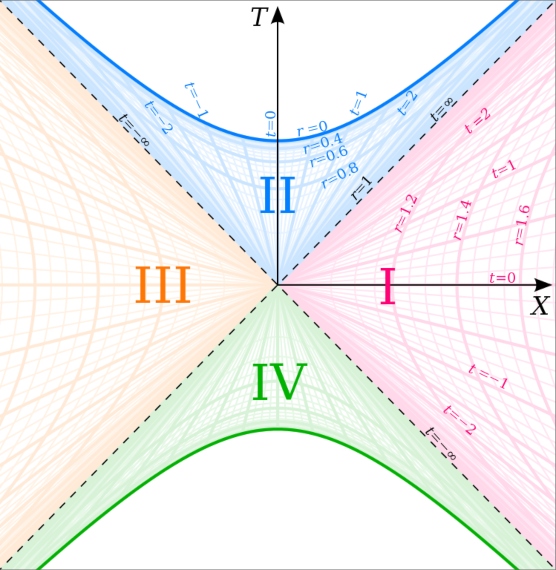

Los agujeros negros son sin duda uno de los objetos más populares de la astronomía. Mucho menos conocidos son los agujeros blancos, con unas propiedades inversas. Si de un agujero negro nada puede salir, en un agujero blanco ocurre todo lo contrario: nada puede entrar, haría falta más velocidad que la de la luz para penetrar dentro de la línea del horizonte de sucesos, que sería lo más cerca que podemos estar de uno. Quizás la palabra agujero no es el término más adecuado para definir estos objetos, ya que hacen todo lo contrario a lo que intuimos que hace un agujero.

No tenemos confirmación de que se haya detectado uno, y ni siquiera está identificada en el cielo ninguna ubicación candidata a albergar un agujero blanco. No surgen de la observación del cielo, sino de las mismas ecuaciones matemáticas de Einstein que en su día sirvieron para predecir la existencia de agujeros negros —algo que tardó años y años en confirmarse mediante la observación (y mucho más aún en llegar a verse). Puede que se trate de objetos meramente matemáticos, que sean teóricamente posibles, pero que no exista ninguno, o que sean aún más difíciles de detectar que los negros o incluso indetectables.

Otra explicación aún más extraña defendida por físico teórico Lee Smolin es la idea de que el mismo Big Bang del inicio de nuestro universo sea en sí mismo un agujero blanco. Muchos de los parámetros coinciden. Es una expansión total, no es posible entrar dentro del objeto y si bien los agujeros negros se refieren a algo que va hacia el futuro, los blancos se tratan de algo que viene del pasado. Podría ser incluso que que cada agujero blanco en nuestro universo generase otro nuevo Big Bang de otro universo diferente, al menos matemáticamente.

Quásar

A finales de los años 1950 comenzaron a detectarse unas extrañas y misteriosas señales de radio en el cielo, que no se parecían nada a las que llegaban de las estrellas. Estas ondas recibidas en la Tierra cubrían todo el espectro de radiación (visible, radio, infrarrojo, rayos X, rayos gamma) y con una intensidad sin precedentes (miles de veces el brillo de una galaxia entera). Nunca se había visto algo parecido. Los astrónomos pensaron que la fuente de todo ese variado abanico de señales sería un nuevo tipo de objeto astronómico, denominado fuente de radio cuasiestelar (en inglés, quasi-stellar radio source, y de ahí viene el acrónimo quasar).

En aquel momento se pensó que esos quásares recién observados eran agujeros blancos. Pero no tardó en encontrarse una teoría mejor, que tenía que ver con los agujeros negros supermasivos que se forman en el centro de la mayoría de las galaxias, con una masa de entre cien a mil millones mayor que la de nuestro Sol. Los agujeros negros no pueden brillar por sí mismos, pero sí por lo que ocurre alrededor, justo antes de la línea de la que no puede escapar nada. En los supermasivos cae gran cantidad de material del entorno interestelar formando una espiral, parecida a la que forma el sumidero de una bañera. La fuerza de la gravedad es enorme, este material se acelera en la caída a velocidades extremas y de las colisiones entre las partículas de material salen despedidos a altísimas velocidades chorros de plasma —algo así como si apretamos una naranja con tanta fuerza que saldrían eyecciones de zumo al romper la cáscara.

Estas eyecciones se alinean con los enormes campos magnéticos del agujero negro, lo que hace que sean unos focos de luz muy dirigidos. No brillan en todas direcciones, solo en un estrecho arco de apenas un grado, de forma parecida a los faros de un coche o un láser. Precisamente por su enorme brillo y por concentrar tanto la luz, son los objetos más lejanos que se pueden observar. Y como en astronomía cuanto más lejos observamos, más nos remontamos en el pasado, se ubican en galaxias formadas poco después del Big Bang al inicio de nuestro universo.

Kilonova

No todas las estrellas acaban como agujeros negros al final de su vida. Muchas, que no tienen una masa suficiente para generar un agujero negro, acaban paradójicamente de una forma mucho más violenta. Llega un momento que, sin combustible, la estrella comienza a comprimirse, hasta el punto de que las fuerzas nucleares de las partículas de su interior son capaces de detener la contracción. Entonces se inician nuevas reacciones nucleares que acaban con una cascada de neutrinos que literalmente hace estallar la estrella: es lo que conocemos como una supernova.

En el centro de la explosión queda un cadáver estelar, una estrella de neutrones. El material de esta estrella es extremadamente denso (una taza de té llena de este material pesaría en la Tierra tanto como toda la montaña Everest). Las estrellas de neutrones pueden encontrarse solas o en sistemas dobles, orbitando una estrella en torno a otra. El baile, a modo de vals dura miles de millones de años, pero con el tiempo las estrellas se van acercando cada vez más. Cuando colisionan, tanto por su brutal densidad como por su velocidad (un tercio de la velocidad de la luz) producen la mayor explosión conocida del universo: una kilonova.

Crédito: NASA’s Goddard Space Flight Center/CI Lab Credit: NASA’s Goddard Space Flight Center/CI Lab

De la explosión surgen dos chorros de rayos gamma y si alguno llegara directamente a la Tierra, arrasaría completamente el hemisferio expuesto —por fortuna, esto es difícil que suceda. El proceso genera unas mil veces más energía que una supernova: la fuerza de su explosión es tan que las detectamos en la Tierra como ondas gravitacionales, del mismo modo que el agua en un estanque al tirar una piedra forma ondas, estos eventos son tal que generan una perturbación muy parecida en el mismo espacio-tiempo, el tejido que forma la realidad

Objeto Thorne-Żytkow

En un sistema binario en el que dos estrellas tienen una diferencia de masa considerable puede darse la casualidad de que una de las estrellas agote rápidamente su combustible y acabe explotando como supernova, dejando un cadáver en forma de estrella de neutrones. Si la otra estrella es menos masiva, y por lo tanto evoluciona más lentamente, puede darse el caso de que en una fase anterior a la compresión se convierta en una gigante roja. Durante este proceso se puede producir un canibalismo estelar, en que la estrella gigante devore a la estrella de neutrones mucho más pequeña.

No llegaría a ser una colisión como en el caso de las kilonovas, pues las gigantes rojas son estrellas poco densas y la estrella de neutrones podría orbitar dentro de la gigante sin problemas hasta llegar a estar cerca del núcleo —al perder velocidad, debido al rozamiento con el material gaseoso de la gigante roja. Este objeto, que fue teorizado en los años 70 por Kip Thorne y Anna Żytkow (recientemente se ha descubierto un candidato prometedor a cumplir con esa teoría) es fruto de un canibalismo interestelar. Algo parecido le pasará a la Tierra, cuando dentro de unos 5.000 millones de años el Sol entre en fase de gigante roja y se expanda hasta engullir a Mercurio, Venus y a nuestro planeta.

Comentarios sobre esta publicación